Landeshut (Schlesien)

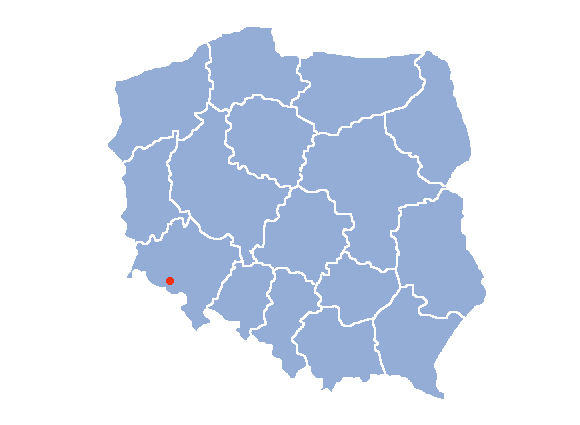

Landeshut - eine westlich von Waldenburg gelegene niederschlesische Kleinstadt - ist das heutige polnische Kamienna Góra mit derzeit ca. 19.000 Einwohnern (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Polen' mit Kamienna Góra rot markiert, K. 2006, aus: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0).

Landeshut - eine westlich von Waldenburg gelegene niederschlesische Kleinstadt - ist das heutige polnische Kamienna Góra mit derzeit ca. 19.000 Einwohnern (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Polen' mit Kamienna Góra rot markiert, K. 2006, aus: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0).

In Landeshut lebten bereits im 14.Jahrhundert jüdische Familien, die hier eine Gemeinde bildeten und eine Synagoge besaßen. Im Folgejahrhundert wurden sie - wie auch Juden anderer niederschlesischer Orte – von hier vertrieben. Erst zu Beginn des 19.Jahrhunderts machten sich erneut Juden in Landeshut ansässig, anfänglich nur wenige jüdische Familien; diese hatten 1812 erstmals Wohnrechte zugestanden bekommen. Sie bildeten um 1820 eine kleine Gemeinde, die 1840 etwa 55 Angehörige umfasste; sie wuchs 1880/85 auf bis zu 190 Personen an.

1856/1858 ließ die Gemeinde einen Synagogenneubau in der Wallstraße errichten, der einen 1826 errichteten Betsaal ablöste und bis 1938 zu gottesdienstlichen Zusammenkünften genutzt wurde. Das Gebäude - im neoromanischen Stile errichtet und mit maurischen Elementen versehen – war im Mai 1858 auch unter Anwesenheit staatlicher und kommunaler Behördenvertreter eingeweiht worden.

Synagoge in Landeshut (hist. Postkarte, um 1915/1920, aus: dolny-slask.org.pl)

Synagoge in Landeshut (hist. Postkarte, um 1915/1920, aus: dolny-slask.org.pl)

In der „Allgemeinen Zeitung des Judentums“ vom 7. Juni 1858 wurde über dieses Ereignis wie folgt berichtet:

"In der Synagogen-Gemeinde Land(e)shut hat am 12. ds. Monats die feierliche Einweihung des neu erbauten Gotteshauses stattgefunden. Der Chorgesang wurde hierbei von dem Cantor Kambach geleitet, während die Herren Lehrer Walter aus Land(e)shut und Prediger Dr. Rosenfeld aus Hirschberg als Festredner fungierten. Die Feierlichkeit, welche in jeder Beziehung eine sehr erhebende gewesen, hatte sich einer überaus lebhaften Theilnahme von Seiten des Publikums aus der Stadt selbst, wie aus der ganzen Umgegend zu erfreuen. Die Gemeinde Land(e)shut hat ihre neue Synagoge, wie wir hören, ganz aus eigenen Mitteln erbaut, was aber um so verdienstvoller ist, als eben zu dieser Gemeinde nicht mehr als 18 Familien gehören. Der im Jahre 1850 verstorbene Kaufmann Kaskel Frankenstein in Land(e)shut, - ein Mann, dessen Name sich stets in ganz Niederschlesien eines sehr guten Klanges erfreute, - hatte durch ein Legat von 450 Thlrn. den ersten Fond zum Synagogenbau niedergelegt. Daher - und noch aus vielen andern Gründen - ist seiner auch in dem Vortrage des genannten Herrn Walter ganz besonders rühmlich gedacht worden."

Ein bereits 1824 angelegtes Begräbnisgelände wurde etwa sechs Jahrzehnte später durch ein neues an der Waldenburger Straße ersetzt.

Grabsteinmotive (Aufn. Aw58, 2012, aus: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 pl)

Juden in Landeshut:

--- 1840 ......................... 53 Juden,

--- 1861 ......................... 141 “ ,* * im Kreis

--- 1871 ......................... 191 “ ,*

--- 1884 ......................... 177 “ ,

--- 1890 ......................... 147 “ ,

--- 1910 ......................... 103 “ ,*

--- 1925 ........................ 96 “ ,** ** andere Angabe: 67 Pers.

--- 1933 ......................... 74 “ ,

--- 1937 ......................... 54 " ,

--- 1938 ......................... 36 “ ,

--- 1939 ......................... 14 “ .

Angaben aus: Kamienna Góra, in: sztetl.org.pl

und The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, Vol. 2, S. 703

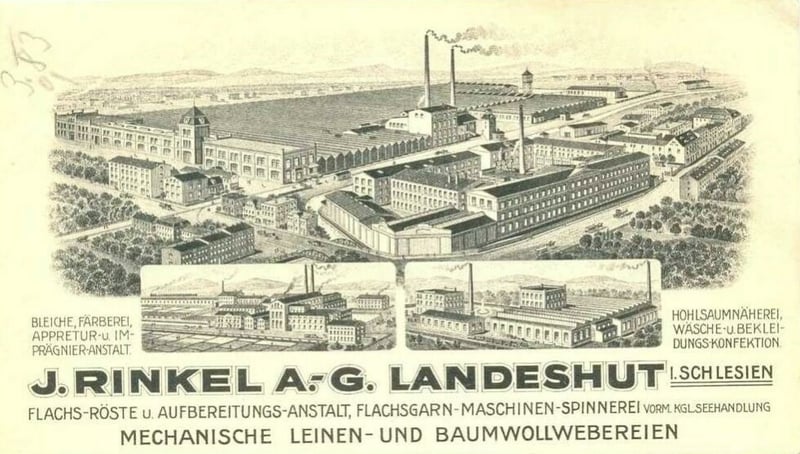

In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts vollzog sich der Aufstieg Landeshuts zu der Leinenstadt Schlesiens – begünstigt auch durch die Anbindung der Stadt an das schlesische Hauptschienenetz. In diesem Kontext spielten jüdische Unternehmer eine bedeutende Rolle. Allein die 1862 gegründete Fa. Rinkel bot nach der Jahrhundertwende ca. 1.300 Arbeiter/innen Beschäftigung.

Abb. aus: dolny-slask.org.pl

Abb. aus: dolny-slask.org.pl

Abb. aus: Hella Tegeler, Die jüdische Gemeinde Landeshut

Abb. aus: Hella Tegeler, Die jüdische Gemeinde Landeshut

Auch die ebenfalls 1862 gegründete „Landeshuter Leinen- & Gebildweberei“ F.V.Grünfeld – von den beiden ältesten Söhnen dann weitergeführt - gehörte in der Stadt zu den großen Produktionsbetrieben in jüdischem Besitz; zudem machte sich das Unternehmen Grünfeld als Wäscheversandhandel größeren Stils einen Namen. 1890 eröffnete man in Berlin ein großes Geschäftshaus in der Leipziger Straße; ein weiteres öffnete 1925 in Köln seine Pforten.

Werbe- u. Verkaufsanzeige (Abb. aus: ak-landeshut.de)

Werbe- u. Verkaufsanzeige (Abb. aus: ak-landeshut.de)

Ein weiteres größeres Unternehmen wurde seit 1871 von dem jüdischen Kaufmann Albert Hamburger aufgebaut; diese Weberei und Appretur-Anstalt verfügte in ihrer Blütezeit über ca. 750 Beschäftigte und mehr als 600 Webstühle.

Anfang der 1930er Jahre lebten in der Stadt nur noch ca. 70 Bewohner mosaischen Glaubens, die während der Kriegsjahre - wenn sie nicht emigriert waren - deportiert und zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden.

Die oben genannten im jüdischen Besitz stehenden Unternehmen der Leinenindustrie wurden in den 1930er Jahren „arisiert“. So musste z.B. auch das Geschäft der Fa. Grünfeld (in Berlin) weit unter Wert abgegeben werden; der neue Besitzer Walther Kühl führte es nach Kriegsende unter der Bezeichnung „Max Kühl - vormals F.V. Grünfeld“ weiter. Der Familie Grünfeld gelang noch ihre Emigration nach Palästina, wo sie sich in Tel Aviv eine neue Existenz aufbaute.

Aus einer Mitteilung des Landeshuter Bürgermeisters vom 30.11.1937: „ … Z. Zt. sind hier 54 Juden wohnhaft. 17 Juden sind selbständige Unternehmer, 6 Juden sind als Angestellte tätig, 1 als Lehrling. 6 jüdische Familien haben je 1 Kind und eine Familie 2 Kinder. 14 Grundstücke, 1 Schuhfabrik und eine Wäschefabrik befinden sich in jüdischen Händen. Außerdem besteht hier eine Synagoge und 1 Wohnhaus für den Prediger."

Während der „Kristallnacht“ 1938 wurde die Landeshuter Synagoge in Brand gesetzt; die bereitstehende Feuerwehr soll nicht eingegriffen haben. Auch die vier jüdischen Geschäfte in der Stadt waren Ziel gewalttätiger Übergriffe.

Mehrheitlich fielen die (nur noch wenigen) bis Kriegsbeginn hier wohnhaften jüdischen Einwohner der NS-Vernichtungspolitik zum Opfer.

Anm.: Während des Zweiten Weltkrieges unterhielt die Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH (DEST) in Landeshut ein Außenlager des KZ Groß-Rosen; dabei wurde ein unterirdisches Stollensystem genutzt. In den letzten Kriegsjahren hatten einige auf Rüstungsproduktion umgestellte Betriebe ihre Produktion hierher verlagert; so mussten z.B. in einem aus Schweinfurt ausgelagerten Unternehmen (Kugellager-Fabrikation) einige hundert jüdische Häftlinge Zwangsarbeit leisten.

Nach Kriegsende bildete sich kurzzeitig erneut eine relativ große israelitische Gemeinde, die aber spätestens 1950 durch Emigration sich auflöste.

Im Stadtgebiet befinden sich heute noch zwei jüdische Friedhöfe, die in den Jahren 1824 und 1881 angelegt wurden. Vom jüngeren Friedhof, auf dem auch zahlreiche Opfer des Zwangsarbeiterlagers Landeshut (existent von Okt. 1943 bis April 1944) und zudem die Häftlinge eines sog. Todesmarsches begraben wurden, gibt es heute so gut wie keine Überreste; das Areal ist heute als Grünanlage gestaltet.

Auf dem älteren Begräbnisgelände sind dagegen heute noch gut erhaltene Grabsteine zu finden.

Jüdischer Friedhof in Kamienna Góra/Landeshut (Aufn. Aw58, 2010, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Weitere Informationen:

E. Kunick (Hrg.), Heimatbuch des Kreises Landeshut, 2 Bände, Landeshut 1929/Neuauflage Wolfenbüttel 1954 (Anm: mit P. Falkenstein, Die Synagogengemeinde zu Landeshut und auch Angaben über die jüdischen Unternehmen der Landeshuter Leinenindustrie)

Stefi Jersch-Wenzel (Bearb.), Das Leinenhaus Grünfeld – Erinnerungen und Dokumente von F.V.Grünfeld, in: "Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte", Band 12, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1969

Bernhard Brilling, Die jüdischen Gemeinden Mittelschlesiens - Entstehung und Geschichte, Verlag Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1972

The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, New York University Press, Washington Square, New York 2001, Vol.2, S. 703

Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze (Hrg.), Z dziejów Kamiennej Góry [Aus der Geschichte Landeshuts], Kamienna Góra 2005

Landeshuter Leinen & Gebildweberei F. V. GRÜNFELD. Berlin – Köln – Landeshut in Schlesien, online abrufbar unter: porto-club.de/Gruenfeld Berlin.htm

Kamienna Góra, in: sztetl.org.pl

Małgorzata Frąckowiak (Bearb.), Jewish cemetery of Kamienna Góra, in: kirkuty.xip.pl

Fabryka F.V. Grünfeld in Kamiena Góra (Landeshut), online abrufbar unter: lubawka.jimdo.com/kamienna-góra/kamienna-góra-1880-1945 (mit diversem Bildmaterial)

Angaben von Manfred Kluge (Vlotho), 2017

Hella Tegeler, Die jüdische Gemeinde in Landeshut, online abrufbar unter: kreislandeshut.de/landeshut/die-juedische-gemeinde/