Berlin

Berlin und weiteres Umland - Ausschnitt aus hist. Karte von 1905 (Abb. aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

_-_de_-_colored.svg/1024px-Berlin,_administrative_divisions_(+districts_-boroughs_-pop)_-_de_-_colored.svg.png) aktuelle Karte der Stadtbezirke von Berlin (Abb. TUBS, 2009, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

aktuelle Karte der Stadtbezirke von Berlin (Abb. TUBS, 2009, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Als im ausgehenden 12.Jahrhundert Berlin und Cölln gegründet wurden und sich später zu einer Doppelstadt zusammengeschlossen hatten, waren in dieser Region bereits jüdische Händler tätig. Ab dem Ende des 13.Jahrhunderts lebten Juden dann dauerhaft in Berlin. Der „Jüdenhof“ - ein Komplex aus zwölf um einen Innenhof gruppierten Gebäuden - diente der jüdischen Gemeinde der Stadt als nach außen abgeschotteter Ort für die Ausübung des Gemeindelebens. Als Schutzjuden der Markgrafen von Brandenburg, die nur an der wirtschaftlichen Tätigkeit und den damit verbundenen Steuereinnahmen interessiert waren, war ihr Niederlassungsrecht an ihren Vermögensbesitz gekoppelt. Die größere Judengemeinde gab es im benachbarten Spandau. Hier befand sich ein „Judenkiewer“ genannter Friedhof, auf dem anfangs auch die Berliner Juden ihre Toten beerdigten.

[vgl. Spandau (Berlin)]

Nach der Vertreibung während der Pest von 1348/1349 siedelten sich im 15./16.Jahrhundert wieder jüdische Familien an, die hauptsächlich vom Pfandleihgeschäft und vom Klein- und Viehhandel lebten, mit Regelmäßigkeit aber auf „ewige Zeiten” wieder aus Berlin vertrieben wurden. 1510 fand wegen des Diebstahl einer goldenen Monstranz und zweier geweihter Hostien aus der Dorfkirche von Knobloch in Berlin ein großer antijüdischer Schauprozess statt: Aufgrund von durch Folter erpressten Geständnissen wurden hier 41 Juden zum Tode verurteilt und am 19.Juli 1510 öffentlich auf dem Neuen Markt verbrannt. Ihr Vermögen fiel der Staatskasse zu. Dies war auch das Ende der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde in Berlin. Anschließend wurden alle Juden aus der Mark Brandenburg ausgewiesen.

Urteilsverkündung vor der Marienkirche - Verbrennung der Juden „hinter dem Rabenstein“ (Abb. aus: wikipedia.org, PD-alt-100)

Zwar durften wenige Jahrzehnte später einzelne Juden im Dienste des Kurfürsten Joachim II. erneut in die Stadt zurückkehren, um den Handel wiederzubeleben und ihm die Silberlieferungen für seine Münzstätten zu gewährleisten, doch gleichzeitig erhielt der Kurfürst hohe jährliche Schutzgeldzahlungen, die ihn unabhängiger von den Ständen des Landes machte. Die Eintreibung der Schutzgelder hatte der Kurfürst seinem jüdischen Münzmeister Lippold übertragen. Dieser wurde kurz nach dem Tode seines Herrn von dessen Nachfolger Johann Georg beschuldigt, seinen Vorgänger vergiftet und Gelder veruntreut zu haben. Lippold wurde daraufhin zum Tode verurteilt und vor den Augen einer schaulustigen Menge gevierteilt.

In diesem Zusammenhang stand der allgemeine Ausweisungsbefehl von 1573 gegen alle Juden in der Mark Brandenburg, die zudem noch „starke Abzugsgelder“ zu zahlen hatten. Das städtische Bürgertum, das die Juden als lästige wirtschaftliche Konkurrenz empfand, unterstützte die Ausweisung aus Berlin. Zuvor war es zu Ausschreitungen gekommen, in deren Verlauf Häuser und Wohnungen geplündert und die Synagoge zerstört wurden. 1577 endete mit der Vertreibung das Leben des „Jüdenhofes“.

Plan von Berlin und Cölln um 1650 (Abb. aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

Etwa 100 Jahre später begann dann die „moderne Geschichte“ der Juden in Berlin, denn laut einem im Jahre 1671 von Friedrich Wilhelm I. erlassenen Edikt konnten sich 50 von Leopold I. aus Wien vertriebene Familien - mit einem Mindestvermögen von 10.000 Talern - in der Mark Brandenburg ansiedeln.

“ Wir, Friedrich Wilhelm von Gottesgnaden, Markgraf von Brandenburg, des Heiligen Römischen Reiches Erzcämmerer ... bekennen hiermit öffentlich und geben einem jeden, dem es nötig, in Gnaden zu wissen, wie dass Wir aus sonderbaren Ursachen und auf untertänigstes Anhalten Hirschel Lazarus, Benedikt Veit und Abraham Ries, Juden, bevorab zu Beforderung Handels und Wandels bewogen worden, einige von anderen Ort sich wegbegebende jüdische Familien, und zwar 50 derselben, in Unser Lande des Kur- und Mark Brandenburg und in Unseren sonderbaren Schutz gnädigst auf- und anzunehmen ...”

Am 10. September 1671 erhielten die ersten beiden Familien einen Schutzbrief für ihre Ansiedlung in Berlin; weitere sieben Familien folgten alsbald; ihre Zahl wuchs dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte weiter an. Mussten die Juden zunächst familienweise jährliche Schutzgelder entrichten, so wurde ab 1700 ein Pauschalbetrag von 1.000 Dukaten für die gesamte Judenschaft Berlins angesetzt. Der Kurfürst versprach sich von der Ansiedlung eine Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse seines durch den Dreißigjährigen Krieg verwüsteten Landes. Ausdrücklich wurde den Neuankömmlingen der Handel mit Wolle, Tuch und Konfektionswaren empfohlen; untersagt war ihnen jeglicher Wucher. Das Jahr 1671 gilt als Gründungsdatum der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Die Zahl der Juden nahm besonders in Berlin immer stärker zu; viele lebten illegal in Preußen. Dass die brandenburgisch-preußischen Herrscher hier nur an dem ökonomischen Nutzen interessiert waren, belegen verschiedene, im Laufe des 18.Jahrhunderts erlassene „Reglements“, die vermögenden Juden ein Wohnrecht zustanden, ärmere Familien aber aus der Stadt verdrängten. Mit dem General-Reglement von 1730, welches die Zahl der jüdischen Familien in Berlin auf 100 bzw. 120 (1743) begrenzte, sollte die weitere Ausbreitung der Juden gestoppt werden; doch die Zahl der jüdischen Bewohner war tatsächlich erheblich größer. Unter Friedrich d. Gr. und durch sein „Revidiertes Generalprivileg und Reglement für die Juden“ von 1750 verschlechterte sich die Lage der hier lebenden jüdischen Familien weiter: Nun wurde zwischen „ordentlichen” und „außerordentlichen” Juden unterschieden. Während die „ordentlichen“ Juden ihr Niederlassungsrecht auf nur ein Kind vererben konnten - für weitere Nachkommen wurden Geldzahlungen fällig -, liefen die Schutzbriefe der „außerordentlichen“ mit ihrem Tode ab.1750 gab es in Berlin etwa 200 Familien mit einem Statuts als „ordentliche“ und etwa 60 „außerordentliche“ Juden. Zu den „Generalprivilegierten“ gehörten die steinreichen Hofjuden Daniel Itzig (1723-1799) und Veitel Heine Ephraim (1703-1775), die dem Preußenkönig bei der Finanzierung des Siebenjährigen Krieges gute Dienste leisteten. – Kaum rechtlich geschützt waren die „Geduldeten“ (z.B. Hausbedienstete), deren Aufenthalt nur für die Dauer ihres Dienstverhältnisses galt. Erst in der napoleonischen Ära wurde im Zuge der preußischen Reformen die judenfeindliche Gesetzgebung abgeschafft.

Juden in Berlin:

--- um 1688 ........................ ca. 40 jüdische Familien,

--- um 1700 ........................ ca. 110 “ “ ,

--- um 1750 ........................ ca. 2.000 Juden (ca. 265 Familien),

--- 1784 ............................... 3.670 “ ,

--- 1812 ........................... ca. 3.300 “ ,

--- 1847 ........................... ca. 8.300 “ ,

--- 1871 ........................... ca. 36.000 “ ,

--- 1880 ........................... ca. 54.000 “ ,

--- 1885 ............................... 64.355 “ ,

--- 1895 ............................... 86.152 “ ,

--- 1910 ........................... ca. 142.000 “ ,

--- 1925 ........................... ca. 173.000 “ (4,3% d. Bevölk.),

--- 1933 ........................... ca. 160.500 “ ,

--- 1937 ........................... ca. 140.000 “ ,

--- 1939 (Sept.) ................... ca. 83.000 “ ,

--- 1941 (Febr.) ................... ca. 74.500 “ ,

--- 1942 (Jan.) .................... ca. 55.000 “ ,

(Dez.) .................... ca. 33.000 “ ,

--- 1943 (Juni) .................... ca. 7.000 “ .

Angaben aus: Reinhard Rürup (Hrg.), Jüdische Geschichte in Berlin, Bilder und Dokumente, Edition Hentrich, 1995

Die während des ausgehenden Mittelalters in Berlin ansässigen Juden hatten zunächst keinen eigenen Friedhof, sie bestatteten ihre Toten auf dem Friedhof der jüdischen Gemeinde in Spandau. Vermutlich in der ersten Hälfte des 15.Jahrhunderts richteten die Berliner und die Spandauer Gemeinde jeweils getrennte Friedhöfe auf Spandauer Territorium ein. Sie waren Eigentum der Stadt Spandau, die neben einem jährlichen Nutzungszins auch für jede einzelne Bestattung Gebühren forderte. Nach der Vertreibung der Juden im Jahre 1510 wurden die Friedhöfe geschlossen und die Grabsteine zum Bau der Zitadelle verwendet. Als sich dann gegen 1540 wieder Juden in Berlin ansiedelten, wurde eine neue jüdische Begräbnisstätte vermutlich auf einem Gelände an der damaligen Judengasse, der späteren Landwehrstraße, angelegt.

In den 1670er Jahren erfolgte die Einweihung des Friedhofs Große Hamburger Straße; er war der Begräbnisplatz der Familien der vertriebenen und hier 1671 aufgenommenen Wiener Juden und deren Nachkommen. Bei seiner Schließung (1827) besaß der Friedhof mehr als 2.700 Grabstätten, darunter die Gräber von bedeutenden Persönlichkeiten des Berliner Judentums, wie Moses Mendelssohn (gest. 1786), Veitel Heine Ephraim (gest. 1775), dem Münz- und Silberkaufmann Daniel Itzig (gest. 1799) und seinem Sohn Isaac Daniel Itzig (gest. 1806), dem Arzt und Philosophen Marcus Herz (gest. 1803), Jacob Herz Beer (gest. 1825) u.a.

Nach der Schließung dieser ca. 150 Jahre lang genutzten Begräbnisstätte diente dann ein Gelände an der Schönhauser Allee (im Bezirk Prenzlauer Berg) als "Guter Ort". Auf diesem Areal fanden mehr als 22.000 Verstorbene ihre letzte Ruhestätte, unter ihnen bedeutende jüdische Persönlichkeiten wie der Maler Max Liebermann (1847-1935), der Komponist Giacomo Meyerbeer (1791-1864) sowie der Großkaufmann, Mäzen u. Verlagsgründer Leopold Ullstein (1826-1899).

Verfallene Grabstätten - jüdischer Friedhof Stadtteil Prenzlauer Berg (Aufn. F. Richter, 2007, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Die bis 1920 selbstständige jüdische Gemeinde in Köpenick besaß einen eigenen Friedhof an der Mahlsdorfer Straße.

Im Jahre 1880 wurde in Berlin-Weißensee der 42 ha große Friedhof der Jüdischen Gemeinde zu Berlin eingeweiht, der dann einer der größten und bedeutendsten Friedhöfe Europas wurde; zeitgleich wurde das Begräbnisgelände an der Schönhauser Allee geschlossen (hier fanden nur noch vereinzelt Beerdigungen statt).

Ein weiterer, nämlich der Friedhof der „Israelitischen Synagogengemeinde Adass Jisroel“ wurde damals ebenfalls in Betrieb genommen. Das Gelände – nur etwa zwei Kilometer vom Hauptfriedhof der Berliner Gemeinde entfernt - beherbergt heute ca. 3.000 Grabstellen. 1991 wurde die rekonstruierte Trauerhalle eingeweiht. - Die bislang letzte Neugründung eines jüdischen Friedhofs in Berlin fand in Folge der politisch bedingten Trennung in eine Westberliner und eine Ostberliner Gemeinde im Jahr 1955 in Charlottenburg statt, und zwar an der Heerstraße/am Scholzplatz.

Mitte des 18.Jahrhunderts lebten in Berlin etwa 2.000 Juden; die Stadt wurde damals zum Zentrum der Haskala, der jüdischen Aufklärungsbewegung mit Moses Mendelssohn als ihrem bekanntesten Vertreter.

Moses Mendelssohn wurde 1729 als jüngstes von drei Kindern eines jüdischen Elementarlehrers und Thoraschreibers in Dessau geboren. Im Alter von 14 Jahren entfloh er der Enge seines Elternhauses und ging nach Berlin. Seinen Unterhalt verdiente er sich zunächst durch Abschreiben hebräischer Texte und als Hauslehrer bei dem Seidenwarenhändler Isaak Bernhard, der ihn zum Buchhalter und Teilhaber in seiner Seidenmanufaktur machte, die Mendelssohn nach dem Tode des Besitzers zusammen mit dessen Witwe erfolgreich weiterführte. Mendelssohn, der sich als Autodidakt unter großen Entbehrungen weitergebildet und mehrere Sprachen erlernt hatte, veröffentlichte 1754 eine moral-philosophische Abhandlung in hebräischer Sprache. Seit seinem 25.Lebensjahr verband ihn eine enge Freundschaft mit dem gleichaltrigen Ephraim Lessing (1729-1781), der wesentliche Züge des Freundes in „Nathan der Weise“ - einem Plädoyer für religiöse Toleranz - verewigte. Lessing war es auch, der Mendelssohns „Philosophische Gespräche“ heimlich drucken ließ. Dadurch wurde Mendelssohn als Autor bekannt und publizierte in den Folgejahren weitere Schriften, so die 1763 die von der Preußischen Akademie preisgekrönte „Abhandlung über die Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften”, ferner Schriften über Philosophie und Ästhetik, Übersetzungen der fünf Bücher Moses und der Psalmen sowie 1783 „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum”. Nach einem provokativen Angriff des Zürcher Pfarrers Johann Kaspar Lavater im Jahr 1769, der Moses Mendelssohn aufforderte, „den Beweis des französischen Schriftstellers Charles Bonnet für die Wahrheit des Christentums zu widerlegen oder zum Christentum überzutreten” setzte sich Mendelssohn verstärkt für die wissenschaftliche Bildung und Gleichberechtigung der Juden ein. Moses Mendelssohn, der als Schriftsteller, Philosoph, Humanist und Wegbereiter der Emanzipation des deutschen Judentums in die Geschichte eingegangen ist, verstarb im Jahre 1786 in Berlin; sein Grab liegt auf dem Friedhof an der Großen Hamburger Straße.

Moses Mendelssohn wurde 1729 als jüngstes von drei Kindern eines jüdischen Elementarlehrers und Thoraschreibers in Dessau geboren. Im Alter von 14 Jahren entfloh er der Enge seines Elternhauses und ging nach Berlin. Seinen Unterhalt verdiente er sich zunächst durch Abschreiben hebräischer Texte und als Hauslehrer bei dem Seidenwarenhändler Isaak Bernhard, der ihn zum Buchhalter und Teilhaber in seiner Seidenmanufaktur machte, die Mendelssohn nach dem Tode des Besitzers zusammen mit dessen Witwe erfolgreich weiterführte. Mendelssohn, der sich als Autodidakt unter großen Entbehrungen weitergebildet und mehrere Sprachen erlernt hatte, veröffentlichte 1754 eine moral-philosophische Abhandlung in hebräischer Sprache. Seit seinem 25.Lebensjahr verband ihn eine enge Freundschaft mit dem gleichaltrigen Ephraim Lessing (1729-1781), der wesentliche Züge des Freundes in „Nathan der Weise“ - einem Plädoyer für religiöse Toleranz - verewigte. Lessing war es auch, der Mendelssohns „Philosophische Gespräche“ heimlich drucken ließ. Dadurch wurde Mendelssohn als Autor bekannt und publizierte in den Folgejahren weitere Schriften, so die 1763 die von der Preußischen Akademie preisgekrönte „Abhandlung über die Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften”, ferner Schriften über Philosophie und Ästhetik, Übersetzungen der fünf Bücher Moses und der Psalmen sowie 1783 „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum”. Nach einem provokativen Angriff des Zürcher Pfarrers Johann Kaspar Lavater im Jahr 1769, der Moses Mendelssohn aufforderte, „den Beweis des französischen Schriftstellers Charles Bonnet für die Wahrheit des Christentums zu widerlegen oder zum Christentum überzutreten” setzte sich Mendelssohn verstärkt für die wissenschaftliche Bildung und Gleichberechtigung der Juden ein. Moses Mendelssohn, der als Schriftsteller, Philosoph, Humanist und Wegbereiter der Emanzipation des deutschen Judentums in die Geschichte eingegangen ist, verstarb im Jahre 1786 in Berlin; sein Grab liegt auf dem Friedhof an der Großen Hamburger Straße.

[vgl. Dessau (Sachsen-Anhalt)]

Der 1750 in Königsberg geborene David Friedländer, seit 1771 in Berlin ansässiger jüdischer Kaufmann und Seidenmanufakturist, engagierte sich zusammen mit seinem Schwiegervater, dem Bankier Daniel Itzig, und seinem Freund Moses Mendelssohn für die Emanzipation der Berliner Juden und für verschiedene Reformprojekte. 1778 gründete er die erste öffentliche „Jüdische Freyschule“, in der Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Hebräisch, Deutsch und Französisch unterrichtet wurde. Friedländer bemühte sich um Annäherung zwischen Juden- und Christentum, fand hier allerdings wenig Fürsprache. Er war der erste jüdische Stadtverordnete in Berlin und betätigte sich außerdem als Förderer von Wissenschaft und Kunst. David Friedländer starb 1834 in Berlin.

Der 1750 in Königsberg geborene David Friedländer, seit 1771 in Berlin ansässiger jüdischer Kaufmann und Seidenmanufakturist, engagierte sich zusammen mit seinem Schwiegervater, dem Bankier Daniel Itzig, und seinem Freund Moses Mendelssohn für die Emanzipation der Berliner Juden und für verschiedene Reformprojekte. 1778 gründete er die erste öffentliche „Jüdische Freyschule“, in der Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Hebräisch, Deutsch und Französisch unterrichtet wurde. Friedländer bemühte sich um Annäherung zwischen Juden- und Christentum, fand hier allerdings wenig Fürsprache. Er war der erste jüdische Stadtverordnete in Berlin und betätigte sich außerdem als Förderer von Wissenschaft und Kunst. David Friedländer starb 1834 in Berlin.

Im ausgehenden 18.Jahrhundert gehörten die Berliner Salons zu den Treffpunkten, in denen unkonventionelle Geselligkeit jenseits von Standes- und Religionsschranken praktiziert wurde. In den von jungen jüdischen Frauen gegründeten Salons - zu nennen sind die von Henriette Herz und Rahel Levin Varnhagen – verkehrten zahlreiche Gelehrte, Philosophen und Künstler.

Henriette Herz (1764-1847) war die Tochter des sephardischen Arztes Benjamin de Lemos, dem Direktor des Jüdischen Krankenhauses in Berlin. Im Alter von 15 Jahren heiratete sie den Philosophen Markus Herz, einen Schüler Kants. In ihrem Hause versammelte sie um sich junge literaturbegeisterte Männer und Frauen; im damaligen Berlin war es ein Mittelpunkt geselligen Lebens: Zu den Besuchern gehörten Friedrich v. Schlegel, Friedrich Schleiermacher, die Gebrüder Humboldt und der Schriftsteller Jean Paul. Nach dem Tod ihres Ehemannes schränkte sie diese Geselligkeiten ein und arbeitete als Erzieherin. Im Jahre 1817 konvertierte sie zum protestantischen Glauben. - In Berlin-Mitte erinnert heute ein Platz an Henriette Herz.

Henriette Herz (1764-1847) war die Tochter des sephardischen Arztes Benjamin de Lemos, dem Direktor des Jüdischen Krankenhauses in Berlin. Im Alter von 15 Jahren heiratete sie den Philosophen Markus Herz, einen Schüler Kants. In ihrem Hause versammelte sie um sich junge literaturbegeisterte Männer und Frauen; im damaligen Berlin war es ein Mittelpunkt geselligen Lebens: Zu den Besuchern gehörten Friedrich v. Schlegel, Friedrich Schleiermacher, die Gebrüder Humboldt und der Schriftsteller Jean Paul. Nach dem Tod ihres Ehemannes schränkte sie diese Geselligkeiten ein und arbeitete als Erzieherin. Im Jahre 1817 konvertierte sie zum protestantischen Glauben. - In Berlin-Mitte erinnert heute ein Platz an Henriette Herz.

Rahel Varnhagen von Ense (1771-1833) war die Tochter des jüdischen Juweliers Markus Levin. Während ihres Lebens engagierte sie sich für die Emanzipation der Juden und der Frauen in der Gesellschaft. In den Jahren 1790 – 1808 führte die damals unverheiratete Rahel einen literarischen Salon, in dem sich bekannte Persönlichkeiten wie Achim von Arnim, Clemens v. Brentano, Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck u.a. trafen. 1814 ging sie die Ehe mit dem Schriftsteller Karl August Varnhagen von Ense ein; kurz zuvor war sie zum christlichen Glauben konvertiert. Als Schriftstellerin - vor allem in Form von Briefen und Tagebüchern - blieb Rahel Varnhagen zu Lebzeiten meist anonym; erst nach ihrem Tode wurden ihre Schriften teilweise publiziert.

Rahel Varnhagen von Ense (1771-1833) war die Tochter des jüdischen Juweliers Markus Levin. Während ihres Lebens engagierte sie sich für die Emanzipation der Juden und der Frauen in der Gesellschaft. In den Jahren 1790 – 1808 führte die damals unverheiratete Rahel einen literarischen Salon, in dem sich bekannte Persönlichkeiten wie Achim von Arnim, Clemens v. Brentano, Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck u.a. trafen. 1814 ging sie die Ehe mit dem Schriftsteller Karl August Varnhagen von Ense ein; kurz zuvor war sie zum christlichen Glauben konvertiert. Als Schriftstellerin - vor allem in Form von Briefen und Tagebüchern - blieb Rahel Varnhagen zu Lebzeiten meist anonym; erst nach ihrem Tode wurden ihre Schriften teilweise publiziert.

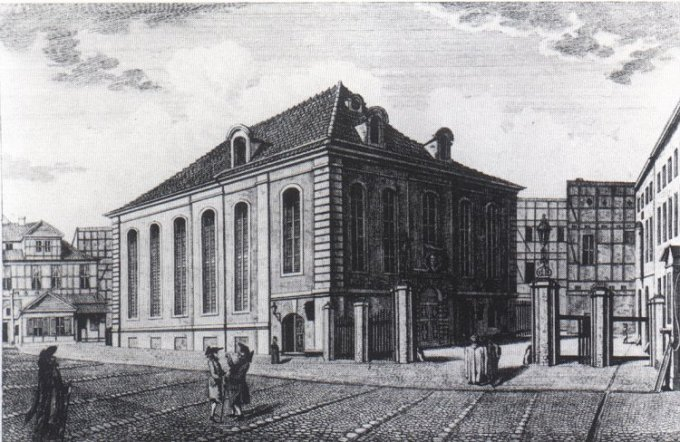

Ihr erstes Synagogengebäude - zu dessen Einweihung sogar Vertreter des preußischen Königshauses anwesend waren - besaß die Berliner Judenschaft seit 1714 in der Heidereuthergasse im Marienviertel; für die Nutzung der Synagoge musste die Gemeinde 3.000 Taler an die Kgl. Kasse zahlen.

Synagoge Heidereuthergasse - Radierung Fr. August Calau und Innenansicht, Stich um 1725 (Abb. aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

Im Jahre 1812 war die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder auf ca. 3.300 Personen angewachsen. Da die bis dato einzige Synagoge in der Heidereuthergasse der rasch wachsenden Bevölkerung der Stadt nicht mehr ausreichte, entschloss man sich zur Errichtung eines neuen, größeren Gebäudes. Zum jüdischen Neujahrsfest 1866 konnte die Gemeinde Berlin die vom Architekten Eduard Knoblauch (1801-1865) entworfene Neue Synagoge in der Oranienburger Straße einweihen, die ca. 3.200 Personen Platz bot und damit das größte jüdische Gotteshaus Deutschlands war. Der Architekt hatte sich bei seinem Entwurf von dem maurischen Stil der Alhambra in Granada inspirieren lassen. Die von vergoldeten Rippen überzogene Kuppel war mehr als 50 Meter hoch und erlangte wegen der Anwendung modernster Bautechniken über die Grenzen Deutschlands hinaus Berühmtheit. Über die Einweihung schrieb die „Allgemeine Zeitung des Judentums“ am 18.9.1866:

Die neue Synagoge ist heute am 5.September feierlich eingeweiht worden. Das neue Gotteshaus ist ein Stolz der jüdischen Gemeinde Berlins, aber noch mehr, es ist eine Zierde der Stadt, einer der beachtenswerthesten Schöpfungen der modernen Architektur im maurischen Stil und eine der vornehmsten Bauunternehmungen, die in den letzten Jahren die norddeutsche Residenzstadt ausgeführt hat. Im Jahre 1859 wurde in der Oranienburgerstraße der Grundstein zu der neuen Synagoge gelegt, heute, nach sieben Jahren steht sie in ihrer ganzen Vollendung da, das Werk Knoblauchs, des Meisters, der seine Arbeit nicht mehr vollendet sehen sollte. ... Der stattliche, strahlende, dreifach gegliederte Raum war von der jüdischen Gemeinde und den eingeladenen Gästen dicht gefüllt. Unter Letzteren bemerkten wir den Minister-Präsidenten v. Bismarck, den Minister v.d. Heydt, den Grafen Wrangel, den Polizei-Präsidenten v. Bernuth, den Geheimen Rath Lüdemann, die Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung u.a. Die Gallerien waren dicht besetzt von den Frauen der Gemeinde.

Neue Synagoge - Gemälde von 1865 (aus: wikipedia.org, gemeinfrei) - heute (Aufn. M.Sliweckie, 2017, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Drei Jahre später spaltete sich die „gesetzestreue jüdische Religionsgesellschaft“ („Adass Jisroel“) mit ca. 300 Mitgliedern von der Hauptgemeinde ab, die sich später zur größten orthodoxen Gemeinde in Deutschland entwickelte. In der Constituierungs-Urkunde vom Juni 1869 hieß es:

„ Die Repräsentantenwahlen der hiesigen jüdischen Gemeinde ergaben in den letzten Jahren wiederholt ein für die Interessen der Gesetzestreuen so ungünstiges Resultat, dass in Folge davon nunmehr die Leitung der Gemeinde in die Hände von Männern übergegangen ist, welche den alten conservativen Standpunkt des Judenthums verlassen haben und neologen Tendenzen huldigen. Die berechtigten Ansprüche zahlreicher Gemeindeangehöriger [...] blieben unbefriedigt [...]. Unter diesen Verhältnissen halten wir Unterzeichnete es für unsere Pflicht, [...] uns zu einer gesetzestreuen jüdischen Religionsgesellschaft zu constituiren, welche uns alle die von dem Religions-Gesetze gebotenen Institutionen, Einrichtungen und Anstalten einer jüdischen Gemeinde gewähren soll [...]. Wir berufen als unsern Rabbiner Herrn Dr. Israel Hildesheimer aus Eisenstadt. ... So sprechen wir die frohe Hoffnung aus, dass wir durch die Constituirung der gesetzestreuen jüdischen Religionsgesellschaft den wahren Frieden und die Eintracht zwischen den hiesigen Bekennern jüdischen Glaubens für die Zukunft begründet und eine Garantie geschaffen haben, daß [...] nun und nimmermehr den Gesetzestreuen die Wahrung und Ausübung unserer religiösen Pflichten durch Gewissenszwang von Seiten unserer eigenen Glaubensbrüder erschwert werde.

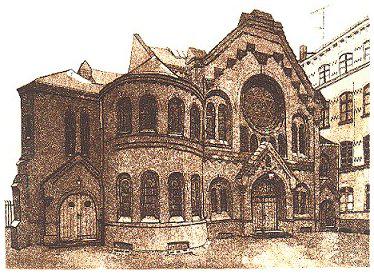

1904 ließ die „Gesetzestreue Religionsgesellschaft“ an der Artilleriestraße, der heutigen Tucholskystraße, ihre neue Synagoge mit ca. 800 Plätzen errichten.

Der in Halberstadt geborene Esriel Hildesheimer (1820-1899) - viele seiner Vorfahren waren Rabbiner gewesen - wurde nach seiner Lehrtätigkeit in Eisenstadt, wo er das jüdische Schul- und Erziehungswesen neu organisiert und dort auch eine Jeschiwa gegründet hatte, im Jahre 1869 nach Berlin berufen, wo er Rabbiner der neugegründeten Austrittsgemeinde „Adass Jisroel“ wurde. Im Gegensatz zu anderen Exponenten der Orthodoxie betonte Esriel Hildesheimer die Wichtigkeit, mit Reformkräften zusammenzuarbeiten und zwar im Hinblick auf die Bekämpfung des Antisemitismus. Ansonsten opponierte er heftig gegen die Reformbewegung, weil sie seiner Meinung nach dem Judentum schadete.

Der in Halberstadt geborene Esriel Hildesheimer (1820-1899) - viele seiner Vorfahren waren Rabbiner gewesen - wurde nach seiner Lehrtätigkeit in Eisenstadt, wo er das jüdische Schul- und Erziehungswesen neu organisiert und dort auch eine Jeschiwa gegründet hatte, im Jahre 1869 nach Berlin berufen, wo er Rabbiner der neugegründeten Austrittsgemeinde „Adass Jisroel“ wurde. Im Gegensatz zu anderen Exponenten der Orthodoxie betonte Esriel Hildesheimer die Wichtigkeit, mit Reformkräften zusammenzuarbeiten und zwar im Hinblick auf die Bekämpfung des Antisemitismus. Ansonsten opponierte er heftig gegen die Reformbewegung, weil sie seiner Meinung nach dem Judentum schadete.

Bereits Jahrzehnte zuvor hatte sich auch die Reformgemeinde Berlin gebildet, die 1854 eine eigene Synagoge in der Johannisstraße erbaute.

Wenige Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurde die Synagoge in der Fasanenstraße (Charlottenburg) eingeweiht.

Synagoge Fasanenstraße (aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

Synagoge Fasanenstraße (aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

Ebenfalls in dieser Zeit (1910) wurde in der Brunnenstraße die Privatsynagoge des Synagogenvereins 'Beth Zion eingeweiht‘; der von zugewanderten osteuropäischen Juden getragene Verein (gegründet 1879) hielt seine Zusammenkünfte in traditioneller alt-gewohnter Weise ab und war dabei auch der Wohltätigkeit verpflichtet. Die Synagoge auf einem Hinterhof in der Brunnenstraße bot Platz für mehr als 500 Gläubige; den Frauen war die Empore vorbehalten. In einem Anbau diente ein Quellbad den rituellen Waschungen.

Siegelmarke der Jüdischen Gemeinde Berlin (Abb. aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

Siegelmarke der Jüdischen Gemeinde Berlin (Abb. aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

Ab dem Ende des 19.Jahrhunderts nahm die jüdische Bevölkerung in Berlin stark zu: Bereits 1871 lebten hier etwa 36.000 Juden, und 1910 hatte sich ihre Zahl vervierfacht. Die westlichen Vororte Berlins (Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf) wurden zum bevorzugten Wohngebiet von Juden der Mittelklasse; um 1910 wohnten in Charlottenburg 22.000, in Schöneberg 11.000 Juden. Die jüdische Oberschicht ließ sich dagegen vornehmlich in den teuersten Wohngegenden von Dahlem und Grunewald nieder. Im Bezirk Mitte waren hauptsächlich jüdische Kleinbürger und Zuwanderer ansässig. Das schnelle Anwachsen war das Ergebnis von Zuzügen aus den Provinzstädten des östlichen Preußens und zu einem großen Teil aus Osteuropa. Die zugewanderten, oft mittellosen Juden - darunter viele Flüchtlinge, die Anfang des Jahrhunderts Pogromen entkommen waren - ließen sich im sog. „Scheunenviertel“ Berlins nieder. Dieses fast ghettoartige Viertel in der Nähe des Alexanderplatzes mit den Straßenzügen Artillerie-, Dragoner- und Grenadierstraße war geprägt vom traditionellen Erscheinungsbild jüdisch-orthodoxen Lebens - einem osteuropäischen „Schtetl“ ähnlich; es beherbergte neben den zahlreichen religiösen Einrichtungen auch die jüdischen Wohlfahrts- und Kulturvereine. In diesem Kontext ist die 1891 erfolgte Gründung des Vereins „Jung Israel” durch Heinrich Eliakim Löwe zu nennen, dessen Ziel es war, die Kontakte deutscher Juden mit denen aus Osteuropa zu verbessern.

Mehrere Studentenorganisationen mit national-jüdischen Zielen ließen Berlin in der Zeit um die Jahrhundertwende zu einem Zentrum der frühen zionistischen Bewegung werden. Im Jahre 1905 wurde das Zentrale Büro der Zionistischen Vereinigung für Deutschland nach Berlin verlegt, sechs Jahre später hatte auch die Zionistische Weltorganisation hier ihren Hauptsitz.

Die rapide wachsende jüdische Bevölkerungszahl war der Grund dafür, dass damals zahlreiche Synagogenbauten in Berlin entstanden, so die Liberale „Hinterhofsynagoge“ in der Lützowstraße (1898 eingeweiht) und das mit mehr als 2.000 Plätzen ausgestattete Gotteshaus in der Levetzowstraße im Bezirk Tiergarten (eingeweiht 1914), die Synagogen in der Rykestraße im Bezirk Prenzlauer Berg und in der Pestalozzistraße im Bezirk Charlottenburg.

Synagoge Levetzowstraße: hist. Postkarte und Relief (Aufn. P. Kuley, 2011, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Die im neoromanischen Stile nach Plänen von Johann Höniger konzipierte Synagoge in der Rykestraße war im Sept. 1904 als Zentrum orthodoxer Strömungen eingeweiht worden; als „Saal für tausend Männer, tausend Frauen und tausend Lichter“ galt sie als eine der größten jüdischen Gotteshäuser Deutschlands.

Die 1911/1912 vom Architekten Ernst Dorn erbaute Synagoge in der Pestalozzistraße war ursprünglich eine Privatsynagoge, die erst später von der Jüdischen Gemeinde übernommen wurde; das Gebäude verfügte über ca. 1.400 Plätze.

Synagoge in der Pestalozzistraße (Zeichnung Hanah Thiede, aus: berlin-judentum.de)

Synagoge in der Pestalozzistraße (Zeichnung Hanah Thiede, aus: berlin-judentum.de)

In Berlin-Köpenick weihte die dortige jüdische Gemeinde im Jahre 1910 ihre mit einer neoklassizistischen Fassade versehene Synagoge In der Freiheit 8 ein; zwei Jahrzehnte später wurde die ca. 600 Mitglieder zählende, bis dato autonome Gemeinde in die Jüdische Gemeinde Berlins eingegliedert.

Die orthodoxe Synagoge Kreuzberg am damaligen Cottbuser Ufer, dem heutigen Fraenkelufer, entstand in den Jahren zwischen 1913 und 1916. Das im September 1916 eingeweihte Gemeindezentrum nach den Entwürfen von Alexander Beer bot ca. 2.000 Personen Platz. Von der Einweihung bis zum Jahr 1932 war hier Dr. Isidor Bleichrode amtierender Rabbiner.

Etwa zwei Jahrzehnte zuvor war in Kreuzberg eine liberale Gemeindesynagoge auf dem rückwärtigen Teil eines Grundstücks in der Lindenstraße, heute Axel-Springer-Straße, eingeweiht worden; der von den Architekten Cremer & Wolffenstein konzipierte Backsteinbau mit einer Kuppel konnte 1.800 Besucher fassen.

Synagoge in der Kreuzburger Lindenstraße (hist. Aufn., Centrum Judaicum)

Synagoge in der Kreuzburger Lindenstraße (hist. Aufn., Centrum Judaicum)

Die im Bayerischen Viertel in Schöneberg lebenden orthodoxen Juden suchten Gottesdienste in der Münchener Straße 37 auf; dort hatte der „Synagogenverein Schöneberg“ im Jahre 1909 ein Grundstück erworben. Während im Vorderhaus Schulräume und Wohnungen untergebracht waren, befand sich die eigentliche Synagoge für ca. 800 Personen im Hinterhof; sie war 1910 eingeweiht worden.

Synagoge in Schöneberg (hist. Aufn., Centrum Judaicum)

Synagoge in Schöneberg (hist. Aufn., Centrum Judaicum)

Nach Gründung des „Synagogenvereins Grunewald“ erwarb dieser 1923 ein Grundstück an der Franzensbader Straße, auf dem das ehemalige Tanz- und Ausflugslokal „Franzensbader Garten“ stand; nach dessen Umbau konnte im Sept. 1923 die Synagoge Grunewald eingeweiht werden. Von 1925 bis 1936 war Emil Bernhard Cohn amtierender Rabbiner.

Zeitgleich mit der Einweihung der Synagoge Grunewald wurde das vom „Synagogenverein Friedenstempel“ unter seinem Vorsitzenden Salomon Goldberg initiierte und finanzierte Synagogengebäude in Halensee seiner gottesdienstlichen Bestimmung übergeben; das Gebäude bot fast 1.500 Personen Platz. Der Ritus des Gottesdienstes vereinigte hier orthodoxe und liberale Elemente. Gemeinderabbiner war hier von 1926 – 1937 Ignaz Meybaum.

Reliefs: Synagoge Grunewald - „Friedenstempels“ Berlin-Halensee - Synagoge Prinzregentenstraße (alle Aufn. Axel Mauruszat, 2008)

In der Prinzregentenstraße entstand 1930 Berlins modernster Synagogenbau, ein Werk des Gemeindebaumeisters Alexander Beer; es war ein runder Zentralbau mit großer Kuppel, der ca. 2.300 Besuchern Platz bot. Acht Jahre später – in der Pogromnacht – brannte die Synagoge aus. Alle drei obig genannten Synagogen Berlin-Wilmersdorfs wurden in den Novembertagen 1938 durch Inbrandsetzung zerstört. Das ehem. Gotteshaus in der Prinzregentenstraße wurden 1958 vollständig niedergelegt.

Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Jüdische Gemeinde von wohlhabenden Liberalen geleitet, doch in der Weimarer Zeit gewann die Jüdische Volkspartei, eine Sammlungsbewegung der Zionisten, zunehmend an Einfluss, was sich in der Wahl von Georg Karesky zum Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde niederschlug. 1930 wurde er wieder durch einen Liberalen, Wilhelm Kleemann, abgelöst. Sprecher der liberalen Juden war Leo Baeck, Berlins führender Rabbiner.

Die Reichshauptstadt Berlin war Zentrum der meisten jüdischen Vereinigungen Deutschlands und Sitz des Preußischen Landesverbandes Jüdischer Gemeinden, dem ca. 650 Gemeinden angehörten.

Darüber hinaus war Berlin Sitz des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes, des Verbandes der Deutschen Juden, des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und der Zionistischen Vereinigung Deutschlands. Weiterhin befanden sich hier die 1872 eröffnete Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, das orthodoxe Rabbinerseminar und andere Institutionen.

Nach einem Studium an der liberalen „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums“ wurde Regina Jonas als weltweit erste Rabbinerin Ende 1935 durch den Offenbacher Rabbiner Max Dienemann ordiniert. Ihr Diplom bescheinigte, dass sie „fähig ist, Fragen der Halacha (des jüdischen Religionsgesetzes) zu beantworten und dass sie dazu geeignet ist, das rabbinische Amt zu bekleiden“. Da sie keine Anstellung als Rabbinerin erhielt, gab sie weiter Religions- und Hebräischunterricht und arbeitete als Seelsorgerin. Ab 1938 vertrat sie dann Rabbiner, die Deutschland verlassen hatten oder deportiert worden waren. Auswanderung lehnte sie ausdrücklich ab. Mit ihrer Mutter wurde sie 1942 nach Theresienstadt deportiert, zwei Jahre später in Auschwitz ermordet.

Nach einem Studium an der liberalen „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums“ wurde Regina Jonas als weltweit erste Rabbinerin Ende 1935 durch den Offenbacher Rabbiner Max Dienemann ordiniert. Ihr Diplom bescheinigte, dass sie „fähig ist, Fragen der Halacha (des jüdischen Religionsgesetzes) zu beantworten und dass sie dazu geeignet ist, das rabbinische Amt zu bekleiden“. Da sie keine Anstellung als Rabbinerin erhielt, gab sie weiter Religions- und Hebräischunterricht und arbeitete als Seelsorgerin. Ab 1938 vertrat sie dann Rabbiner, die Deutschland verlassen hatten oder deportiert worden waren. Auswanderung lehnte sie ausdrücklich ab. Mit ihrer Mutter wurde sie 1942 nach Theresienstadt deportiert, zwei Jahre später in Auschwitz ermordet.

Die jüdischen Gemeinden Berlins zählten 1933 insgesamt ca. 160.000 Mitglieder. Neben der Großgemeinde gab es die orthodoxe Gemeinde Addas Israel, deren Mitgliederzahl etwa 30.000 Personen betragen haben dürfte. Anfang der 1930er Jahre besaß Berlin mehr als 100 jüdische Gebetshäuser, und die Jüdische Gemeinde selbst unterhielt 17 Synagogen, 15 Kindergärten, mehrere Grundschulen, zwei Realgymnasien und ein Gymnasium. Die orthodoxe Gemeinde besaß ebenfalls ihre eigenen Grund- und Realschulen und eine Mädchenschule. Für die jüdischen Schüler, die öffentliche Schulen besuchten, stellte die Gemeinde insgesamt 48 Religionsschulen zur Verfügung. Die Gemeinde besaß zudem zahlreiche soziale Einrichtungen, darunter Fürsorgeeinrichtungen, zwölf Waisenhäuser, Armenhäuser und Einrichtungen zur Krankenpflege.

ANTEIL der JUDEN an der Berliner Bevölkerung (Stand Juni 1933):

B e z i r k Einwohner davon JUDEN Anteil in %

----------------------------------------------------------------

Charlottenburg 340.596 27.013 7,93 %

Wilmersdorf 196.573 26.607 13,54 %

Berlin-Mitte 266.137 24.425 9,18 %

Prenzlauer Berg 312.981 18.051 5,77 %

Schöneberg 221.111 16.261 7,35 %

Tiergarten 251.924 12.286 4,88 %

Friedrichshain 303.149 6.437 2,12 %

Kreuzberg 339.198 6.096 1,80 %

Wedding 332.146 3.500 1,05 %

Steglitz 194.795 3.186 1,64 %

Neukölln 315.632 2.941 0,93 %

Zehlendorf 65.948 2.331 3,53 %

Tempelhof 114.385 2.322 2.03 %

Lichtenberg 241.186 2.208 0,91 %

Pankow 141.333 2.079 1,47 %

Weißensee 81.565 1.366 1,67 %

Reinickendorf 164.319 1.115 0,68 %

Treptow 124.534 1.006 0,81 %

Spandau 146.472 725 0,49 %

Köpenick 88.517 609 0,68 %

-------------------------------------------------------------------

g e s a m t 4.242.501 160.564 3,78 %

Nach einer Statistik des SD aus dem Jahre 1935; Yad Vaschem, Jerusalem, 051/OSOBl, Nr. 28 (500-1-163), Band 48

aus: Wolf Gruner, Judenverfolgung in Berlin 1933 - 1945. Eine Chronologie der Behördenmaßnahmen in der Reichshauptstadt, S. 93

Am Abend des 12. September 1931, dem Tag des jüdischen Neujahrsfestes, kam es auf dem Berliner Kurfürstendamm und angrenzenden Straßen (Bezirk Charlottenburg) zu einem Massenauflauf von SA-Angehörigen. Die in zahlreichen Kleingruppen auftretenden SA-Leute skandierten antisemitische Parolen wie „Juda, verrecke!“ und „Schlagt die Juden tot!“. Beschimpfungen und sogar tätliche Angriffe begleiteten die „Demonstrationen“.

Anm.: Die ca. 30 ermittelten Beteiligten an den Krawallen wurden in Schnellverfahren zu Freiheitsstrafen zwischen neun und 21 Monaten verurteilt!

In den ersten Wochen und Monaten nach der NS-Machtergreifung richtete sich der Terror gegen zahlreiche Berliner Juden, die als politische Gegner der Nationalsozialisten hervorgetreten waren. Viele von ihnen wurden Opfer von Misshandlungen und wurden in die ‚wilden’ Konzentrationslager eingeliefert. Zudem führten die Polizeibehörden Razzien im „Scheunenviertel“ durch, die sich gegen die dort wohnenden orthodoxen Juden richteten. Damit begann die wirtschaftliche und gesellschaftliche Isolierung, die durch Maßnahmen des Staatskommissars von Berlin, Julius Lippert, immer weiter vorangetrieben wurden. Erster Höhepunkt war der reichsweit verordnete Boykott jüdischer Geschäfteam 1.4.1933.

Aus einer Meldung des „Berliner Abendblattes“ vom 31.3.1933: " .... Die NSDAP Führung rief Ende März 1933 zu einem ‘Boykott’ der jüdischen Bevölkerung auf. Ab 1.April sollten in Berlin, wie auch im übrigen Deutschland, organisierte Propaganda-Aktionen stattfinden. Die SA postierte Wachen vor Läden und Kaufhäusern jüdischer Inhaber, vor Rechtsanwaltskanzleien und Arztpraxen, um den Geschäftsbetrieb zu stören und Kontakte zwischen Juden und Nichtjuden zu verhindern. Die Aktion wurde zwar nach einem Tag abgebrochen, leitete aber eine Welle antijüdischer Maßnahmen in Berlin ein."

Im Gefolge der sog. Machtübernahme kam es langsam und ab 1938 immer schneller zur Abwanderung der Berliner Juden. Ende 1937 lebten hier noch etwa 140.000 und im September 1939 nur noch knapp 83.000 Juden. Aus dem Jahre 1938 stammt die „Denkschrift über die Behandlung der Juden in der Reichshauptstadt auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens”, eine Art Strategiepapier, das die Berliner Gestapo im Auftrag von Goebbels angefertigt hatte. Unter Federführung des Berliner Polizei- und Regierungspräsidenten Wolf Heinrich Graf von Helldorf entstand mit diesem Papier ein ausführlicher „Leitfaden“ zur künftigen Politik gegenüber den Juden Berlins.

In der Pogromnacht 1938 wurden die meisten Berliner Synagogen - insgesamt 20 - und mindestens 30 jüdische Betsäle niedergebrannt; die Große Synagoge blieb vor größeren Schäden bewahrt. Ziele der gewaltsamen Angriffe waren aber auch Warenhäuser und jüdische Einrichtungen. Mehrere tausend jüdische Männer wurden entweder verhaftet oder ins KZ Sachsenhausen verschleppt und dort wochenlang festgehalten; nur die Vorlage eines Auswanderungsvisums erwirkte eine schnellere Freilassung.

Brennende Synagoge Fasanenstraße (Bayr. Staatsbibliothek München)

Brennende Synagoge Fasanenstraße (Bayr. Staatsbibliothek München)

Unmittelbar nach dem 9./10. November 1938 wurde die „Arisierung“ der vielen jüdischen Unternehmen Berlins forciert.

Markierte jüdische Geschäfte in Berlin 1938 (Aufn. aus: Centrum Judaicum)

Jüdische Einrichtungen, wie z.B. die Jüdische Gemeindebibliothek und die Gemeindearchive, das Jüdische Museum und das Rabbinische Seminar, waren von Schließung, Plünderungen und Beschlagnahme betroffen.

Aus dem „Völkischen Beobachter” (Norddeutsche Ausgabe):

Im ganzen Berliner Westen, wie überall auch sonst, wo die Juden sich noch in der Reichshauptstadt breitmachten, ist kein Schaufenster eines jüdischen Geschäftes heilgeblieben. Zorn und Wut der Berliner, die trotz allem größte Disziplin bewahrten, hielten sich doch in bestimmten Grenzen, so daß Ausschreitungen vermieden und keinem einzigen Juden auch nur ein Haar gekrümmt wurde. Die in den zum Teil allzu prächtig ausgestatteten Fenstern feilgebotenen Waren blieben unberührt, höchstens daß hier und da der eine oder andere Gegenstand durch einen Steinwurf oder eine herabfallende Scherbe beschädigt wurde. ... Die drei Berliner Synagogen sind in Brand geraten. ... In allen Straßen Berlins ... bieten sich den Passanten das gleiche Bild: in geräumten Auslagen und Schaukästen gähnt die Leere, nirgendwo ist ein Jude zu sehen. Nur hier und da sieht man hinter den teilweise verriegelten und durch Gitter geschützten Eingängen einen Sohn Israels bei Aufräumungsarbeiten. Die Bevölkerung verhält sich heute absolut ruhig, jeder geht seiner Beschäftigung nach und nimmt von den zerstörten Schaufenstern nur im Vorübergehen - allerdings mit nicht unverständlicher Freude und Genugtuung - gebührend Kenntnis.

Am 1. Dezember 1938 fuhr der erste Kindertransport vom Anhalter Bahnhof mit 196 jüdischen Kindern nach London; es war der Beginn einer Rettungsaktion für ca. 10.000 jüdische Kinder aus ganz Deutschland, die bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges andauerte.

Anzahl der emigrierten Berliner Juden bis Kriegsbeginn:

J A H R Zahl der Emigranten

-----------------------------------------------------

1933 .................................. 13.000

1934 .................................. 9.000

1935 .................................. 6.000

1936 .................................. 10.000

1937 .................................. 10.000

1938 .................................. 16.000

1939 (bis Kriegsbeginn) ............... 16.000

-----------------------------------------------------

g e s a m t 80.000

nach einer Aktennotiz von Eppstein, Oktober 1939

aus: Wolf Gruner, Judenverfolgung in Berlin 1933 - 1945. Eine Chronologie der Behördenmaßnahmen ... , S. 95

Darüber hinaus gab es zunehmend mehr Verordnungen, die das alltägliche Leben der Juden erschwerten und einengten: Verbot der Benutzung von Badeanstalten, Verbot des Betretens des Regierungsviertels, Verbot bzw. eingeschränkte Benutzung öffentlicher Einrichtungen u.a.

Aus einer Polizeiverordnung (Berlin) über die Einkaufszeit für Juden (4.7.1940):

Auf Grund des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1.6.1931 (...) wird mit Zustimmung des Oberbürgermeisters der Reichshauptstadt Berlin für den Ortspolizeibezirk Berlin folgendes verordnet:

§ 1

Für Juden wird die Einkaufszeit in allen offenen Verkaufsstellen, auf öffentlichen und privaten Wochenmärkten einschließlich der Markthallen sowie im Straßenhandel auf 16 Uhr bis 17 Uhr festgesetzt.

Hierdurch werden jedoch für alle übrigen Personen die allgemeinen Verkaufszeiten nicht berührt.

§ 2

Juden im Sinne dieser Polizeiverordnung sind die Personen, deren Lebensmittelbezugsausweise mit “J” oder dem Worte “Jude” gekennzeichnet sind.

§ 3

In und an allen offenen Verkaufsstellen, an den Einzelhandelsständen auf öffentlichen und privaten Wochenmärkten einschl. der Markthallen und an allen Verkaufseinrichtungen der Straßenhändler ist auf Aufforderung hin von den Gewerbetreibenden ein Schild anzubringen, das auf die Beschränkung der Einkaufszeit für Juden von 16 - 17 Uhr hinweist.

§ 4

Für jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit die Festsetzung eines Zwangsgeldes bis zu 50,- RM, im Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung von Zwangshaft bis zu einer Woche angedroht.

§ 5

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft ...

Berlin, den 4.Juli 1940 Der Polizeipräsident

Im Frühjahr 1940 weitete die Arbeitsverwaltung den „geschlossenen Arbeitseinsatz“, der bisher nur Personen mit Sozialbezügen gegolten hatte, auf alle jüdischen Männer bis 55 und alle jüdischen Frauen bis 50 aus. Neben Zwangsarbeit in Berliner Betrieben mussten sie auch in Dienstleistungsbereichen wie der Müllabfuhr, den Städtischen Verkehrsbetrieben und der Straßenreinigung arbeiten. Als zentrale Dienststelle für die Arbeitsvermittlung von Juden in Berlin fungierte das Arbeitsamt an der Kreuzberger Fontanepromenade. Im Herbst 1940 rekrutierte man - im „Interesse der Kriegswirtschaft“ - alle noch irgendwie arbeitstauglichen Juden für den Zwangsarbeitseinsatz. Diese Zwangsarbeit schützte die Betroffenen eine Zeitlang vor der Deportation.

Anfang 1941 lebten noch etwa 74.500 Juden in Berlin. Die großen Deportationen begannen Mitte Oktober 1941; dabei wurde die Jüdische Kultusvereinigung von der Gestapo gezwungen, organisatorisch mitzuwirken. So musste z.B. die Jüdische Gemeinde Benachrichtigungen an die zu Deportierenden verschicken, in denen ihnen bestimmte Maßregeln vorgegeben wurden. Die Deportationen der Berliner Juden leiteten, auf Weisung des RSHA, der Chef der Gestapo-Leitstelle Berlin, Otto Bovensiepen, und sein Stellvertreter Dr. Kurt Venter. Der erste Deportationszug verließ Berlin am 18.Oktober 1941 vom Bahnhof Grunewald, mit dem Ziel Litzmannstadt (Lodz).

„ ... Am 18.Oktober 1941 begann die sog. ‘Ausschleusung aus dem Sammellager’ und die Verbringung der Transportteilnehmer nach dem Bahnhof Grunewald bei strömendem Regen. Die SS hatte ihre offenen Lastwagen vorfahren lassen. Diese durften aber nur Schwache und Kinder benutzen, alle anderen mußten in einem langen Zuge durch die Stadt laufen. .... Es regnete wieder in Strömen, die Verladung in alte Personenwagen nach einem von der (jüdischen) Gemeinde ausgearbeiteten System ging ohne Gedränge vor sich. Die SS - zum Teil mit Reitpeitschen versehen - überwachte die Einwaggonierung. ...”

aus: Die Grunewald-Rampe - Die Deportation der Berliner Juden, Hrg. A.Ehmann/W.Kaiser/u.a., Ed. Colloqium 1993, S. 7 (Begleitmaterial zum Schulfernsehen, Landesbildstelle Berlin)

Auf der am 20.Jan. 1942 durchgeführten sog. Wannsee-Konferenz kamen 15 hochrangige Vertreter der NS-Ministerialbürokratie und der SS zusammen, um unter dem Vorsitz von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich die Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas zu organisieren und die Zusammenarbeit aller Instanzen zu koordinieren. Die Teilnehmer legten den zeitlichen Ablauf der „Endlösung“ fest und einigten sich auf eine Zusammenarbeit unter der Leitung des SS-Reichssicherheitshauptamtes. Im Protokoll hieß es u.a.:

„ ... [Es] sollen im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesen zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. ...

Bis Mitte Januar 1942 waren bereits etwa 10.000 Juden aus Berlin nach Riga, Minsk, Kauen und Lodz deportiert. Der größte Deportations-Bahnhof war der Güterbahnhof Moabit in Berlin-Tiergarten. Der erste Transport nach Theresienstadt verließ Berlin am 6.Juni 1942, und der erste direkte Zug von Berlin nach Auschwitz ging am 11.Juli 1942 ab. Um ihrer Deportation zu entgehen, haben Tausende (!) Berliner Juden Selbstmord begangen. Im Laufe des Jahres 1942 sank die Zahl der Berliner Juden auf etwa 33.000. Zu den Verbliebenen zählten vor allem die sog. „Rüstungsjuden“, die für die deutsche Kriegsindustrie unverzichtbar waren. Am 27./28. Februar 1943 lief mit Razzien und Massenverhaftungen am Arbeitsplatz die großangelegte, überfallartige „Fabrik-Aktion” in Berlin an. Einheiten der Gestapo, unterstützt von der „Leibstandarte Adolf Hitler“, drangen in die Betriebe ein und verhafteten die jüdischen Zwangsarbeiter an Ort und Stelle. Da abzusehen war, dass die zu jenem Zeitpunkt verwendeten Sammellager, die Synagoge in der Levetzow-Straße und das ehemalige jüdische Altersheim in der Großen Hamburger Straße, für die große Zahl der Verhafteten nicht ausreichen würden, waren mehrere „Hilfssammellager“ eingerichtet worden, in die die Juden per LKW geschafft wurden. Diese „Hilfssammellager“ waren: die Hermann-Göring-Kaserne in Berlin-Reineckendorf, der Reitstall der Kasernen in Berlin-Moabit in der Rathenower Straße, das ehemalige jüdische Altersheim Berlin-Mitte in der Gerlachstraße, das Lokal „Clou“ in der Mauerstraße in Berlin-Mitte und das Verwaltungsgebäude der Jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße. Dort mussten die Inhaftierten zusammengepfercht mehrere Tage verbringen. Die Verhaftung von Juden, die in einer „Mischehe“ lebten, löste eine Protestdemonstration ihrer „arischen“ Ehepartner aus, die vor der Sammelstelle erschienen und in Sprechchören die Freilassung ihrer Partner forderten; unterstützt wurden sie dabei von Passanten. Durch diese spontane Demonstration aufgeschreckt, gab Goebbels am 6.März 1943 den Befehl, die inhaftierten jüdischen Ehemänner wieder auf freien Fuß zu setzen. Zuvor hatte er sich der Zustimmung Hitlers zu dieser Entscheidung versichert. In seinem Tagebuch äußerte sich Goebbels unzufrieden mit dem Verlauf der sog. „Fabrik-Aktion”: „ ... Die Evakuierung der Juden aus Berlin hat doch zu manchen Mißhelligkeiten geführt. Leider sind dabei auch die Juden und Jüdinnen aus privilegierten Ehen zuerst mit verhaftet worden, was zu großer Angst und Verwirrung geführt hat. Daß die Juden an einem Tage verhaftet werden sollten, hat sich infolge des kurzsichtigen Verhaltens von Industriellen, die die Juden rechtzeitig warnten, als Schlag ins Wasser herausgestellt. Im ganzen sind wir 4.000 Juden dabei nicht habhaft geworden. Sie treiben sich jetzt wohnungs- und anmeldungslos in Berlin herum und bilden natürlich für die Öffentlichkeit eine große Gefahr. Ich ordne an, daß Polizei, Wehrmacht und Partei alles daransetzen, diese Juden möglichst schnell dingfest zu machen.“

Unmittelbar Anfang März 1943 setzten jedoch die allgemeinen Deportationen nach Auschwitz ein. Aus den Transportlisten ist zu ersehen, dass im März 1943 vom Bahnhof Putlitzstraße in Moabit sechs Transporte mit fast 8.000 Menschen nach Auschwitz abgegangen sind.

Transporte nach Auschwitz:

--- am 1.März 1943 .................. 1.736 Personen,

--- am 2.März 1943 .................. 1.758 Personen,

--- am 3.März 1943 .................. 1.732 Personen,

--- am 4.März 1943 .................. 1.143 Personen,

--- am 6.März 1943 .................. 662 Personen,

--- am 12.März 1943 ................. 947 Personen.

Die Berliner Jüdische Gemeinde existierte bis zum 28.Februar 1943: An diesem Tag ist der gesamte Vorstand verhaftet und ins „Altersghetto“ Theresienstadt verschleppt worden. Mitte des Jahres 1943 sollen sich in Berlin nur noch knapp 7.000 Juden aufgehalten haben. Zu dieser Zeit wurden die Büros der jüdischen Gemeinde ebenso geschlossen wie die aller jüdischen Organisationen in Berlin; die letzten Angestellten wurden deportiert, und Berlin wurde für „judenrein“ erklärt. Nur das Jüdische Krankenhaus blieb bis Kriegsende bestehen; es diente aber vor allem als Sammelpunkt für Juden aus ganz Deutschland, die von hier in die Vernichtungslager deportiert wurden. Im Jüdischen Krankenhaus zu Berlin befand sich auch der Sitz der „Neuen Reichsvereinigung der Juden in Deutschland”, die der jüdische Obermedizinalrat Dr. Walter Lustig auf Weisung der Gestapo führen musste; sie war die einzige jüdische Verwaltungsstelle im Altreich, der alle noch in Deutschland verbliebenen Juden zwangsweise angehörten und die vollständig unter der Kontrolle der Gestapo stand. Noch am 5.Januar (!) 1945 fanden die letzten Deportationen nach Auschwitz, und ab Februar nach Sachsenhausen und Ravensbrück, statt.Nach Anordnung des RSHA sollten alle in „Mischehe“ lebenden, arbeitsfähigen Juden - auch die „Geltungsjuden“ - bis Mitte Februar 1945 in Sammeltransporten ins Ghetto Theresienstadt deportiert sein. Doch wegen der Kriegswirren wurde diese Anordnung nur teilweise erfüllt. Der letzte Transport von Berlin nach Theresienstadt fand am 27.März 1945 statt - wenige Wochen vor Kriegsende. Insgesamt 63 Transporte zu den verschiedenen Vernichtungslagern und Ghettos hat es in Berlin gegeben. Weitere 117 Transporte – mit knapp 30% der aus Berlin deportierten Juden - führten in das Ghetto von Theresienstadt. Schätzungsweise sollen in Berlin nur etwa 6.000 bis 8.000 Juden überlebt haben, und die meisten von ihnen nur deshalb, weil sie in „privilegierter Mischehe“ gelebt haben; andere konnten sich, meist unterstützt von Freunden und Bekannten, verstecken.

Nur etwa 2.000 Juden sind aus den Ghetto- und Vernichtungslagern nach Berlin zurückgekehrt. Bereits im Sommer 1945 wurden wieder jüdische Gottesdienste abgehalten; die erste nach der Befreiung wiedereröffnete Synagoge war die in der Rykestraße. Im Februar 1946 erhielt die Gemeinde die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. In den Jahren 1945/1946 diente Berlin als Zwischenstation für die aus Osteuropa flüchtenden Juden; von hier gelangten die meisten von ihnen in Displaced-Persons-Camps der US-Zone, wo sie auf Auswanderungsmöglichkeiten warteten.Auf einem ehemaligen Wehrmachtsgelände an der Potsdamer Chaussee (Schlachtensee/Düppel Center) sowie in zwei anderen Lagern in Wittenau und in Mariendorf lebten von 1946 bis 1948 bis zu 80.000 jüdische Flüchtlinge, zumeist aus Polen und der Sowjetunion. Sie alle wollten weiter in die USA oder nach Palästina. Diese Transitlager – eigentlich nur als Übergangslösung gedacht – entwickelten sich zu regelrechten kleinen jüdischen Städten: Hier gab es Schulen, Sportvereine, koschere Restaurants, Synagogen, Theater, Kinos u.a. Mit Beginn der sowjetischen Blockade lösten die Amerikaner die DP-Camps in Westberlin auf; die letzten 6.000 Bewohner wurden nach Westdeutschland ausgeflogen. Einige tausend jüdische DPs blieben aber in Berlin und spielten im Leben der jüdischen Nachkriegsgemeinde eine wichtige Rolle. Die Synagoge in der Pestalozzistraße, die in der Pogromnacht nur leichte Schäden davongetragen hatte, konnte 1947 nach Renovierung wieder eingeweiht werden. 1950 hatte die Jüdische Gemeinde im Westteil Berlins knapp 4.900 Mitglieder. Im Laufe der 1950er Jahre stieg ihre Zahl bis auf etwa 6.400 an, um von da an - bis Ende der 1980er Jahre - mehr oder weniger konstant zu bleiben. Eine Folge des Kalten Krieges und der Teilung Berlins war die im Jahre 1953 vollzogene Spaltung der Berliner Jüdischen Gemeinde; von da an gab es eine größere Westberliner und eine kleinere Ostberliner Gemeinde; letztere besaß in der 1953 restaurierten Synagoge in der Rykestraße – vom Landesrabbiner Martin Riesenburger als „Friedenstempel“ wieder eingeweiht - ihren religiösen Mittelpunkt.

Der in Berlin 1896 geborene Martin Riesenburger absolvierte nach 1918 an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums ein Studium der Religionsphilosophie; daneben machte er eine Ausbildung zum Konzertpianisten. Als Prediger und Seelsorger im Jüdischen Altersheim und Krankenhaus (Große Hamburger Straße) war er für die Gemeinde aktiv; ab 1943 war er auf dem Friedhof der Jüdischen Gemeinde als Rabbiner (allerdings war er nie ordentlich als solcher ordiniert worden) tätig und wirkte zum Wohle seiner Glaubensbrüder. Nach Kriegsende erwarb sich Martin Riesenburger Verdienste beim Wiederaufbau der Berliner Jüdischen Gemeinde. Nach seiner Berufung als Gemeinderabbiner (1953) trat er für die Schaffung einer eigenständigen Gemeinde in der DDR ein; 1961 ernannte ihn die DDR-Regierung offiziell zum Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinden in der DDR. Im gleichen Jahr erhielt er die Ehrendoktorwürde der Juristischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität. 1965 starb er in Berlin.

_Martin_Riesenburger.jpg/1920px-Gedenktafel_Martin-Riesenburger-Str_1_(Helld)_Martin_Riesenburger.jpg) Abb. AFTW/Berlin, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

Abb. AFTW/Berlin, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

Die Westberliner Juden versammelten sich zunächst in der Joachimstaler Straße, danach in der Fasanenstraße in Charlottenburg. Nach dem Abriss der Synagogenruine im Jahre 1958 wurde ein kleiner Neubau errichtet, in dessen Fassade Portal- und Säulenrelikte der zerstörten Synagoge integriert wurden. Auf dem Vorplatz steht als Mahnmal eine stilisierte Thorarolle mit deutscher und hebräischer Inschrift. Nach ihrer Spaltung in eine Ost- und eine Westgemeinde wurde 1955 im Ortsteil Grunewald der jüngste jüdische Friedhof in Berlin eingeweiht. Langjähriger Vorsitzender der Westberliner Gemeinde war Heinz Galinsky (1949 - 1992). Mit der Wiedervereinigung Deutschlands ging auch der Zusammenschluss der Jüdische Gemeinden Ost (mit ca. 200 Mitgliedern) und West (mit ca. 6.000 Mitgliedern) einher, der am 1.Januar 1991 unter dem Namen „Jüdische Gemeinde zu Berlin“ vollzogen wurde. Die „Jüdische Gemeinde zu Berlin“ ist als Einheitsgemeinde organisiert. Zu ihren Einrichtungen gehören sieben Synagogen, zwei Mikwen und diverse Schulen und Bildungseinrichtungen, die von zahlreichen Gruppen innerhalb und außerhalb der Gemeinde genutzt werden. 2006 hatte die Gemeinde ca. 15.000 Mitglieder, weit mehr als die Hälfte von ihnen stammt aus den Nachfolgestaaten der UdSSR. Allerdings bringen diese osteuropäischen Zuwanderer keine religiösen Impulse in die Berliner Gemeinde ein, da sie ihr Judentum erst hier zu ‚erfahren’ lernen. Da sich die Binnenstruktur der Gemeinde durch diese Zuwanderung stark verändert hat, droht ihr derzeit – Stand 2007 – die Spaltung. Heftige Differenzen innerhalb der Gemeinde, wobei die Kritiker dem Vorstand unter dem derzeitigen Vorsitzenden Gideon Joffe Misswirtschaft und Intransparenz vorwarfen, führten 2013 sogar zu Handgreiflichkeiten (!) innerhalb des Gemeindeparlaments. Daneben existiert noch die aus etwa 1.000 Angehörigen bestehende religiös-orthodoxe Gemeinschaft „Adass Jisroel“. Weitere mehrere tausend Juden in Berlin gehören keiner Gemeinde an. Von besonderer Bedeutung für die jüdischen Gemeinden war der 1988 begonnene Wiederaufbau der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße, die einst zu den größten und schönsten Synagogen Europas zählte. Ende November 1943 hat das Gebäude bei einem Bombenangriff schwere Schäden erlitten, und Ende der 1950er Jahre ist der Hauptraum gesprengt worden. Am 8.Mai 1995 - 50 Jahre nach Kriegsende - wurde das restaurierte Gebäude der Stiftung „Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum” feierlich eingeweiht. In dem Gebäude informiert eine Dauerausstellung über die Geschichte der Juden in Deutschland und insbesondere in Berlin. Das mit der Neuen Synagoge verbundene Centrum Judaicum soll Stätte jüdischer Forschung sein. Neben dem Ausstellungszentrum besitzt es auch ein Archiv, eine Dokumentationsstelle und eine Bibliothek. Seit September 2004 ist die Synagoge Hüttenweg Sukkat Schalom als Gemeindesynagoge der Jüdischen Gemeinde zu Berlin institutionalisiert;sie wurde 1999 ins Leben gerufen. Bis Mitte der 1990er Jahre diente die Synagoge Hüttenweg als Teil des Chaplain Centers der US-Armee in Berlin.

August 2007 wurde nach aufwändiger Restaurierung die Synagoge in der Rykestraße (Stadtteil Prenzlauer Berg) wiedereröffnet; der letzte Gottesdienst im während der Pogromnacht unzerstörten Gotteshaus hatte 1940 stattgefunden; in den Jahren danach diente das Gebäude als Pferdestall bzw. Lagerhalle. Seit Anfang der 1950er Jahre war die wiedereröffnete Synagoge in der Rykestraße jahrzehntelang religiöser Mittelpunkt der kleinen Ostberliner Gemeinde. Der (fast) original wiederhergestellte Innenraum kann 1.200 Besucher aufnehmen; damit ist es derzeit die größte Synagoge in Deutschland.

Synagoge Rykestraße (beide Aufn. Mazbin, 2007, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Etwa zeitgleich (Sept. 2007) wurde im Stadtteil Wilmersdorf (Münstersche Straße) das Kulturzentrum der streng orthodoxen Vereinigung Chabad Lubawitsch* eröffnet; zu dem Bildungs- u. Familienzentrum gehören u.a. eine Synagoge, eine Mikwe, eine Bibliothek und Unterrichtsräume; eine 30 m lange Nachbildung der Klagemauer zieht sich mitten durch das Gebäudes. Jüngst machte die Gemeinde auf sich aufmerksam, als sie eine "mobile Synagoge" auf Rädern vorstellte, die für die Bildungsarbeit über das Judentum, aber auch für Gottesdienste genutzt werden soll (2023).

* Anm.: Weltweit hat die chassidische Strömung Chabad Lubawitsch ca. 3.000 Zentren, die sich ausschließlich über Spenden finanzieren; gegründet wurde die Organisation im 18.Jahrhundert in der weißrussischen Stadt Lubawitsch.

Die einzige, noch erhaltene Privatsynagoge Berlins, die 1910 vom Synagogenverein Beth Zion eingeweiht worden ist, steht auf einem Hofgelände in der Brunnenstraße. Das Gebäude, das damals immerhin ca. 500 Personen Platz bot, ist heute dem Verfall preisgegeben.

Eine Gedenktafel erinnert wie folgt: „Auf dem Hof dieses Hauses befindet sich das Gebäude der ehemaligen Synagoge ‚BETHZION‘. Sie diente als Privatsynagoge eines jüdischen orthodoxen Vereins, den eingewanderte osteuropäische Juden 1879 gegründet hatten. 1910 wurde dieses Haus eingeweiht. Nach der Zerstörung des Innenraumes in der Pogromnacht 1938 fanden keine Gottesdienste mehr statt. 1984 wurde das Gebäude wieder äußerlich instand gesetzt. Es ist eines der wenigen erhalten gebliebenen Zeugnisse für das jüdische Leben um 1900.“

In der Lindenstraße (Kreuzberg) wurde im September 2001 das Jüdische Museum der Öffentlichkeit übergeben. Der von dem Architekten Daniel Libeskind konzipierte Bau beherbergt Alltagsobjekte, Dokumente und Kunstwerke aus der mehr als 1700-jährigen Geschichte der Juden in Deutschland.

Das Jüdische Museum mit dem Libeskind-Bau (Aufn. Marek Sliwecki, 2017, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Jüdisches Museum (Aufn. aus: daniel-libeskind.com, 2001) und Stelen im Garten des Exils (Aufn. I.Philipp, 2004, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Zum Museum gehören zudem ein Archiv, eine Bibliothek und die W.Michael Blumenthal Akademie, die auf der gegenüberliegenden Seite des Museums - in der von D. Libeskind umgestalteten ehemaligen Blumengroßmarkthalle - seit 2012 der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Blumenthal Akademie (Aufn. Marek Sliwecki, 2017, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Blumenthal Akademie (Aufn. Marek Sliwecki, 2017, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Seit 2020 zeigt das Jüdische Museum eine neue Dauerausstellung, die deren Vorgängerin aus dem Jahre 2001 ablöst (bis 2017 hatten etwa 11 Mill. Besucher die Ausstellung besucht). Die in mehrjähriger Arbeit konzipierte neue Ausstellung zeigt die Vielfalt des Judentums und „ermutigt Besucher, jüdische Kultur und Gegenwart aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten“. Dabei wird die 1.700jährige jüdische Geschichte nun nicht mehr streng chronologisch präsentiert, vielmehr wechseln Darstellungen historischer Epochen mit Einblicken in allgemeines jüdisches Leben ab.

Das lange diskutierte „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ - nach einem Entwurf des amerikanischen Architekten Peter Eisenman - wurde im Mai 2005 feierlich eingeweiht. Ein wellenförmig angelegtes Feld mit 2711 Beton-Stelen und ein unterirdischer „Ort der Information“ sollen an die Holocaust-Opfer Europas erinnern.

Mahnmal (Aufn. K. Weisser, 2006, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 2.0)

Deportationsmahnmal Putlitzbrücke (Aufn. A. Mauruszat, 2010, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Deportationsmahnmal Putlitzbrücke (Aufn. A. Mauruszat, 2010, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Das vom Bildhauer Volkmar Haase geschaffene und 1987 errichtete Mahnmal – es befindet sich auf einer Brücke, die an dieser Stelle den Güterbahnhof Moabit überspannt - erinnert an die mehr als 32.000 jüdischen Bürger, die von hier aus in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. An der stählernen Skulptur befindet sich die folgende Inschrift:

STUFEN, DIE KEINE STUFEN MEHR SIND.

EINE TREPPE, DIE KEINE TREPPE MEHR IST.

ABGEBROCHEN.

SYMBOL DES WEGES, DER KEIN WEG MEHR WAR FUER DIE, DIE UEBER RAMPEN, GLEISE, STUFEN UND TREPPEN DIESEN LETZTEN WEG GEHEN MUSSTEN.

VOM BAHNHOF PUTLITZSTRASSE WURDEN IN DEN JAHREN 1941–1944 ZEHNTAUSENDE JUEDISCHER MITBUERGER BERLINS IN VERNICHTUNGSLAGER DEPORTIERT UND ERMORDET

Am Gleis 17 am Bahnhof Grunewald erinnert ein Mahnmal an die deportierten Berliner Juden. Hier liegen parallel zum Schottergleisbett verlegte Stahlgussplatten, auf denen Datum, Anzahl der Deportierten und die Bestimmungsorte zu lesen sind: Auschwitz-Birkenau, Riga, Theresienstadt, Warschau. In Zukunft soll auf der umgebenden großen Brachfläche ein "Campus" entstehen, in dem zur Geschichte der Deportationen Forschung betrieben werden soll (Stand 2021). Getragen wird das Millionen-Projekt von der Moses-Mendelssohn-Stiftung.

Aufgang zum Mahnmal Bahnhof Grunewald (Aufn. Deutsche Bahn AG)

Aufgang zum Mahnmal Bahnhof Grunewald (Aufn. Deutsche Bahn AG)

Detail des Mahnmals Gleis 17 (Aufn. A. Mauruszat, 2006, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

(Aufn. A. Mauruszat, 2006, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Auf dem Hermann-Ehlers-Platz in Berlin-Steglitz weist seit 1995 eine mit Spiegeln verkleidete Gedenkwand auf die ehemalige, in einem Hinterhof stehende Synagoge des „Religiösen Vereins Jüdischer Glaubensgenossen in Steglitz“ (in der heutigen Düppelstraße) hin und erinnert zugleich an die Deportationen Berliner Juden. An der neun Meter langen Gedenkwand sind insgesamt 1.723 Namen aufgeführt – darunter ca. 230 von Steglitzer Juden.

_Spiegelwand&Göschel_Rosenberg&19953.jpg/1415px-Denkmal_Hermann-Ehlers-Platz_(Stegl)_Spiegelwand&Göschel_Rosenberg&19953.jpg) Gläserne Gedenkwand (Aufn. OTFW, Berlin 2015, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

Gläserne Gedenkwand (Aufn. OTFW, Berlin 2015, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

An der Münchner Straße erinnert seit 1963 ein von Gerson Fehrenbach geschaffenes Mahnmal an die 1909 errichtete und in den 1950er Jahren abgerissene Synagoge und die in der NS-Zeit vernichtete orthodoxe Gemeinde (Aufn. S.Kähler, 2008, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0).

An der Münchner Straße erinnert seit 1963 ein von Gerson Fehrenbach geschaffenes Mahnmal an die 1909 errichtete und in den 1950er Jahren abgerissene Synagoge und die in der NS-Zeit vernichtete orthodoxe Gemeinde (Aufn. S.Kähler, 2008, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0).

Nach mehrjährigen Bauarbeiten wurde im Sommer 2008 der seit 1672 bestehende, älteste jüdische Friedhof Berlins unweit der Sophienkirche an der Großen Hamburger Straße wiedereröffnet. In der NS-Zeit war der seit 1827 geschlossene Friedhof zerstört worden: Grabsteine waren abgeräumt und zur Anlage von Splittergräben missbraucht worden. Nach 1945 wurden die wenigen erhaltenen Grabsteine in die umgebende Mauer eingebaut; während der DDR-Zeit wurde das Areal zu einer öffentlichen Grünanlage. - Einziges Grabmal auf dem Gelände war bislang das des Aufklärers Moses Mendelssohn; weitere 20 Grabsteine - die zwei ältesten datieren von 1675 bzw. 1694 - fanden nach deren Restaurierung wieder hier einen Platz.

Der im Ortsteil Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) liegende jüdische Friedhof an der Schönhauser Allee – er wurde zwischen 1827 und 1880 genutzt - weist ca. 22.500 Einzelgräber und 750 Erbbegräbnisse auf.

Gräberfeld und ein Wandgrab (Aufn. M.Brückels, 2009, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Grabstätte Manheimer (Aufn. F. Richter, 2007, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Grabstätte Manheimer (Aufn. F. Richter, 2007, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Nach 1990 wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten auf dem Friedhofsgelände vorgenommen; da nicht alle Steine einem bestimmten Grab zugeordnet werden konnten, wurde ein Lapidarium als „würdiger Ort der Bewahrung“ geschaffen.

Auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee begannen 2009 umfangreiche Restaurierungsarbeiten; damit sollte dieser „Gute Ort“ in einen Zustand versetzt werden, der die Chancen verbessert, dass – nach dem Willen des Berliner Senats - einer der weltweit größten jüdischen Friedhöfe auf die Weltkulturerbeliste der UNESCO kommt. Auf dem 1880 gegründeten, ca. 40 Hektar großen Friedhofsgelände wurden seitdem ca. 110.000 Menschen bestattet. Das 900 Bände umfassende Beisetzungsarchiv – seit der Einweihung des Friedhofs geführt – ist heute noch komplett erhalten. Im Jahre 2013 konnte die flächendeckende und systematische Dokumentation des jüdischen Friedhofs im Berliner Stadtteil Weißensee zum Abschluss gebracht werden.

Gewaltige Grabmalmonumente auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee (Aufn. aus: flickr.com)

Die hochbetagte Holocaust-Überlebende und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer wurde im Mai 2025 auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Die gebürtige Berlinerin (geb. 1921) gehörte zu den bekanntesten und öffentlich aktivsten Zeitzeuginnen der NS-Judenverfolgung (Aufn. aus: deutschlandfunkkultur.de).

Die hochbetagte Holocaust-Überlebende und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer wurde im Mai 2025 auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Die gebürtige Berlinerin (geb. 1921) gehörte zu den bekanntesten und öffentlich aktivsten Zeitzeuginnen der NS-Judenverfolgung (Aufn. aus: deutschlandfunkkultur.de).

Postwertzeichen; Ausgabetag: 4.12.2025

Im Jahre 2011 wurden - mittels Ausgrabungen - Spuren mittelalterlichen jüdischen Lebens in Berlin-Mitte freigelegt; dabei handelt es sich auf Relikte des „Jüdenhofes“, der 1577 zerstört worden war.

An zahlreichen weiteren Stellen im Stadtgebiet erinnern Gedenktafeln und Mahnmale an die Orte, an denen es einmal jüdisches Leben gegeben hat wie auch an die, an denen Verfolgung und Vernichtung begonnen haben.

Ein Denkmal am Koppenplatz– geschaffen vom Bildhauer Karl Biedermann - soll an die Deportationen der Juden aus dem Scheunenviertel erinnern. Auf der Grundfläche ist ein Zitat aus Nelly Sachs Gedicht "O die Schornsteine" zu lesen. 1996 wurde das Denkmal im Rahmen des Programms "Kunst im Stadtraum" eingeweiht.

Deportationsdenkmal (Abb. Bundeszentrale für politische Bildung)

Deportationsdenkmal (Abb. Bundeszentrale für politische Bildung)

Skulpturengruppe am Friedhof Große Hamburger Straße (Aufn. aus: wikipedia.org)

Skulpturengruppe am Friedhof Große Hamburger Straße (Aufn. aus: wikipedia.org)

An der Levetzowstraße/Ecke Jagowstraße, wo einst eine der größten Synagogen Berlins stand, befindet sich ein Mahnmal, das 1988 hier errichtet wurde. Es erinnert an den Standort der ehemaligen Synagoge, in der seit 1941 viele hundert Menschen vor ihrer Deportation zusammengetrieben und hier gesammelt worden waren.

Mahnmal Levetzowstr. (Aufn. M. Guterland, 2013, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Mahnmal Levetzowstr. (Aufn. M. Guterland, 2013, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Seit 1989 steht am Altstadtufer ein Mahnmal, das an die zerstörte Synagoge in Berlin-Spandau erinnert (siehe: Spandau (Berlin)

Seit 1989 steht am Altstadtufer ein Mahnmal, das an die zerstörte Synagoge in Berlin-Spandau erinnert (siehe: Spandau (Berlin)

Am einstigen Standort der Alten Synagoge in der Rosenstraße erinnert seit 1995 die Skulptur „Block der Frauen" - geschaffen von Ingeborg Hunzinger - an den ‚Aufstand der Frauen‘ von 1943.

'Block der Frauen'  (Aufn. aus: wbm.de/presse/ ... erinnerungskultur-in-berlin-mitte-denkmal)

(Aufn. aus: wbm.de/presse/ ... erinnerungskultur-in-berlin-mitte-denkmal)

Am Bahnhof Friedrichstraße (Friedrichstraße/Ecke Georgenstraße) wurde am 30. November 2008 eine Gedenkskulptur enthüllt; diese besteht aus zwei Kindergruppen, die in entgegengesetzte Richtungen gehen. Fünf Kinder, die farblich dem Grau des „Holocaust-Denkmal“ angepasst sind, stehen dabei stellvertretend für alle die, die deportiert und ermordet wurden; zwei andere symbolisieren die ca. 10.000 Mädchen und Jungen der Kindertransporte nach Großbritannien. Schöpfer des Skulptur ist der in Danzig geborene Bildhauer Frank Meisler – selbst ein Kind der Rettungsaktion.

Skulpturengruppe (Aufn. Jörg Zägel, 2009, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Skulpturengruppe (Aufn. Jörg Zägel, 2009, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Hinweis: Auch am Wiener Westbahnhof und am Bahnhof in Gdansk erinnern zum Gedenken an die von dort abgegangenen Kindertransporte jeweils eine Skulptur. In der Londoner Liverpool Street - Zielpunkt der Kindertransporte - steht ebenfalls ein Denkmal.

Anlässlich des 80.Jahrestages der Pogromnacht von 1938 wurde auf dem Herbert Lewin-Platz (nahe des Tiergartens) ein Gedenkstein für jüdische Ärzte und alle jüdischen Opfer des NS-Regimes in den Boden eingelassen.

In 75 von insgesamt 96 Ortsteilen des Berliner Stadtgebietes erinnern inzwischen nahezu 11.000 sog. "Stolpersteine" (Stand 2024/25) an während der NS-Zeit verfolgte, vertriebene und ermordete Personen; im Jahre 1996 wurde mit der (damals noch nicht amtlich genehmigten) Aktion von Gunter Demnig begonnen. In fast jedem Berliner Bezirk gibt es seit Jahren zumeist ehrenamtlich getragene Initiativen, die den immensen organisatorischen Aufwand hin bis zu einer erfolgreichen Verlegung der "Stolpersteine" in den Gehwegen der Straßen Berlins bewältigen. Die meisten Steine findet man in den Bezirken Charlottenburg, Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg (allein in Wilmersdorf-Charlottenburg liegen insgesamt ca. 4.000 Steine; in Friedrichshain-Kreuzberg beläuft sich deren aktuelle Anzahl auf ca. 1.100 Steine). Durch regelmäßig durchgeführte Stolperstein-Verlegungen im Berliner Stadtgebiet erhöht sich ständig die Zahl der Gedenkquader.

verlegt am Kurfürstendamm (Aufn. Tilmann Vogler, aus: steiermark.orf.at)

verlegt am Kurfürstendamm (Aufn. Tilmann Vogler, aus: steiermark.orf.at)

in der Kurfürstenstraße _Georg_Blumenfeld.jpg/1024px-Stolperstein_Kurfürstenstr_58_(Tierg)_Georg_Blumenfeld.jpg)

_Lucia_Blumenfeld.jpg/1024px-Stolperstein_Kurfürstenstr_58_(Tierg)_Lucia_Blumenfeld.jpg)

_Arthur_Simons.jpg/1024px-Stolperstein_Kurfürstenstr_50_(Tierg)_Arthur_Simons.jpg)

_Luise_Wolf.jpg/1024px-Stolperstein_Kurfürstenstr_50_(Tierg)_Luise_Wolf.jpg) aus: OTFW, wikipedia.org

aus: OTFW, wikipedia.org

einige "Stolpersteine" in Berlin-Prenzlauer Berg, die an jüdische Kinder erinnern:

_Lilian_Wellner.jpg/800px-Stolperstein_Greifswalder_Str_43a_(Prenz)_Lilian_Wellner.jpg)

_Joachim_Boschwitz.jpg/1024px-Stolperstein_Winsstr_16_(Prenz)_Joachim_Boschwitz.jpg)

_Eva_Haarzopf.jpg/800px-Stolperstein_Schönhauser_Allee_41_(Prenz)_Eva_Haarzopf.jpg)

_Ruth_Jacobi.jpg/800px-Stolperstein_Marienburger_Str_48_(Prenz)_Ruth_Jacobi.jpg)

_Lilian_Wellner.jpg/800px-Stolperstein_Greifswalder_Str_43a_(Prenz)_Lilian_Wellner.jpg)

_Achim_Abraham_Jalowitz.jpg/800px-Stolperstein_Danziger_Str_92_(Prenz)_Achim_Abraham_Jalowitz.jpg)

_Ismar_Ring.jpg/800px-Stolperstein_Schönhauser_Allee_175_(Prenz)_Ismar_Ring.jpg)

_Berl_Lot_Aron.jpg/800px-Stolperstein_Choriner_Str_53_(Prenz)_Berl_Lot_Aron.jpg)

_Denny_Rosenberg.jpg/800px-Stolperstein_Greifswalder_Str_210_(Prenz)_Denny_Rosenberg.jpg)

_Berl_Levy.jpg/800px-Stolperstein_Christburger_Str_4_(Prenz)_Berl_Levy.jpg) alle Abb. OTFW, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

alle Abb. OTFW, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

Vor dem ehemaligen Sitz des Auswärtigen Amtes in der Wilhelmstraße (Berlin-Mitte) wurden 2021 insgesamt 56 "Stolpersteine" und eine "Stolperschwelle" verlegt, die an ehemalige Diplomaten erinnern sollen, die während der NS-Zeit entlassen und der Verfolgung ausgesetzt waren; allerdings erinnern einige Steine vermutlich auch an "NS-Sympathisanten"(?).

Aufn. OTFW, 2021, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Aufn. OTFW, 2021, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

In der Villa am Wannsee, in der im Januar 1942 die Durchführung des Völkermordes an den europäischen Juden besprochen wurde, entstand zum 50.Jahrestag der Wannsee-Konferenz die Gedenkstätte gleichen Namens, die sich als „Lernort der Geschichte“ begreift. An der TU Berlin wurde 1982 das „Zentrum für Antisemitismusforschung” eingerichtet, das sich insbesondere mit der Entstehung und den Ursachen des modernen Antisemitismus vom ausgehenden 19.Jahrhundert bis in die Gegenwart befasst.

Im ehemaligen jüdischen Kinderheim in der Auguststraße hat 2012 das „Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg“ seine Arbeit aufgenommen. Es soll an die Tradition der im Juli 1942 von den Nationalsozialisten geschlossenen „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums“ anknüpfen und gleichzeitig die in der Region vertretenen jüdischen Studien – wie das Moses-Mendelssohn-Zentrum, das Abraham-Geiger-Kolleg und das Touro-College – vernetzen. Das Selma-Stern-Zentrum wird von den Trägeruniversitäten finanziert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor (Aufn. Olga Ernst, 2019, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor (Aufn. Olga Ernst, 2019, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Zum jüdischen Lichterfest erstrahlte 2022 erstmals vor dem Berliner Abgeordnetenhaus ein Chanukka-Leuchter.

Mitte 2023 wurde mitten in einem Wohngebiet in Berlin-Wilmersdorf nach vierjähriger Bauzeit der neue jüdische Campus eröffnet; es ist die größte jüdische Institution für Bildung, Kultur und Sport, die nach der Shoa in Deutschland geschaffen wurde. Der mit einem Kostenaufwand von 40 Mill. Euro erstellte Komplex – er trägt den Namen des Hauptsponsor der britschen Pears-Stiftung - soll mit seinen Einrichtungen jedermann zur Verfügung stehen.

aus: pjcampus.com

aus: pjcampus.com