Zeckendorf (Oberfranken/Bayern)

Die Ortschaft Zeckendorf – seit ihrer Eingemeindung (1978) ein Ortsteil von Scheßlitz – gehört zum oberfränkischen Landkreis Bamberg – ca. 15 Kilometer nordöstlich der Kreisstadt gelegen (Kartenskizzen 'Oberfränkische Landkreise', aus: lvle.de/vle-oberfranken.html und 'Landkreis Bamberg' mit Zeckendorf rot markiert, Hagar 2010, aus: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0).

Die Ortschaft Zeckendorf – seit ihrer Eingemeindung (1978) ein Ortsteil von Scheßlitz – gehört zum oberfränkischen Landkreis Bamberg – ca. 15 Kilometer nordöstlich der Kreisstadt gelegen (Kartenskizzen 'Oberfränkische Landkreise', aus: lvle.de/vle-oberfranken.html und 'Landkreis Bamberg' mit Zeckendorf rot markiert, Hagar 2010, aus: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0).

In dem Dörfchen Zeckendorf stellten die jüdischen Familien in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung.

Vermutlich hatten sich bereits im 12./13.Jahrhundert jüdische Familien in Zeckendorf niedergelassen, die unter dem Schutz verschiedener Grundherrschaften standen.

Doch gesicherte Nachweise über die Ansässigkeit von Juden in dem kleinen Dorfe Zeckendorf stammen erst aus dem beginnenden 17.Jahrhundert. Die Juden des Dorfes standen unter dem Schutz des Klosters Langheim und des Freiherrn von Künßberg. Um die Mitte des 17.Jahrhunderts lebten bereits so viele Juden im Dorf, dass christliche Bewohner in die Minderheit gerieten; dies führte zu Querelen und Anschuldigungen gegen Juden bei der Obrigkeit, mit dem Ziele verbunden, den jüdischen Bevölkerungsanteil zu verkleinern. Zeckendorf, das ab 1640 eine zentrale Funktion für andere jüdische Gemeinden der Region besaß, war mehr als drei Jahrzehnte Sitz des Landesrabbinats für das Hochstift Bamberg. Bedeutende jüdische Autoren hielten sich damals in Zeckendorf auf.

Eine erste Betstube existierte in Zeckendorf bereits nach 1660. Als diese baufällig und zu klein geworden war, wurde in den 1720er Jahren eine neue Synagoge errichtet, die auch von der Gemeinde Demmelsdorf mitbenutzt wurde. Doch schon wenige Jahre später wurde diese durch einen Brand vernichtet; ein neuer Bau ersetzte später das zerstörte jüdische Gotteshaus. Die Plätze in der Synagoge mussten von den Familien erkauft werden; die Erlöse gingen an das Kloster Langheim.

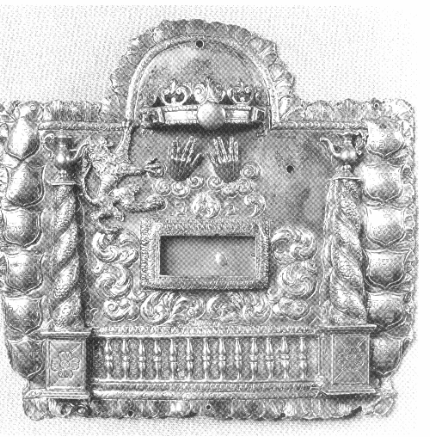

Thoraschild aus Zeckendorf

Thoraschild aus Zeckendorf  Chanukka-Leuchter (Israel Museum Jerusalem)

Chanukka-Leuchter (Israel Museum Jerusalem)

Im Synagogengebäude waren auch die Schulräume untergebracht.

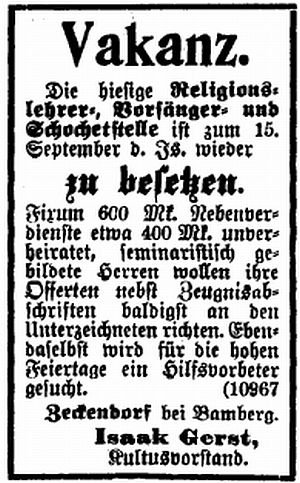

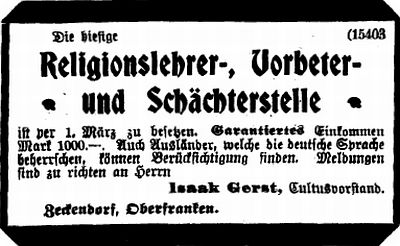

Anzeigen aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27.Aug. 1908 und vom 9.Febr. 1911

Ein jüdischer Friedhof wurde um 1620 - oder bereits ein Jahrhundert früher – auf einem Hügel zwischen den Dörfern Zeckendorf und Demmelsdorf - mit Erlaubnis des Grundherrmn Hans Mathes von Giech - angelegt; der älteste erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahre 1637. Seit 1784 war dieses ca. 5.000m² Begräbnisgelände im gemeinsamen Besitz der jüdischen Gemeinden von Zeckendorf und Demmelsdorf. Der Friedhof wurde auch von den israelitischen Gemeinden von Burgellern, Burglesau, Stübig und Scheßlitz genutzt; auch die Bamberger Gemeinde bestattete zeitweilig hier ihre Verstorbenen. Die letzte Bestattung erfolgte hier im Jahre 1941.

alte Grabsteine (hist. Aufn. um 1930, aus: Th. Harburger)

alte Grabsteine (hist. Aufn. um 1930, aus: Th. Harburger)

Juden in Zeckendorf:

--- um 1650 .................... 30 jüdische Familien,

--- um 1700 ................ ca. 20 “ “ ,

--- 1810 ....................... 134 Juden (ca. 49% d. Dorfbev.),

--- 1837 ....................... 166 “ (ca. 58% d. Dorfbev.),

--- 1852 ....................... 133 “ ,

--- 1875 ....................... 52 “ (ca. 19% d. Dorfbev.),

--- 1900 ....................... 50 “ ,

--- 1910 ....................... 34 “ (in acht Familien),

--- 1925 ....................... 27 “ ,

--- 1933 ....................... 22 “ ,

--- 1939 ....................... 18 “ ,

--- 1941 ....................... 17 “ ,

--- 1942 (Mai) ................. keine.

Angaben aus: Klaus Guth (Hrg.), Jüdische Landgemeinden in Oberfranken (1800 - 1942), S. 284

Die Juden Zeckendorfs bestritten ihren Lebensunterhalt Anfang des 19.Jahrhunderts vor allem vom Hausierhandel. Um 1850 gab es zudem mehrere Viehhändler und knapp zehn Familien, die ein Handwerk ausübten. Durch Abwanderung in die größeren Städte reduzierte sich die jüdische Einwohnerschaft in nur wenigen Jahrzehnten um mehr als zwei Drittel; um 1870 lebten noch etwa 50 Juden im Dorf; zu Beginn der 1930er Jahre waren nur noch sehr wenige Familien. Demütigungen ind wirtschaftliche Einschränkungen machten nun ihr Leben schwer.

Während des Novemberpogroms von 1938 beabsichtigten SA- und SS-Angehörige aus Bamberg, das im Ortskern gelegene Synagogengebäude in Brand zu setzen; wegen der dichten Bebauung und der Brandgefährdung für die umliegenden Gebäude beschränkte man sich aber auf die Verwüstung des Synagogeninneren; Einrichtungsgegenstände und Ritualien wurden herausgeholt und zerstört. Die jüdischen Männer wurden inhaftiert und ins KZ Dachau verbracht; erst Wochen später wurden sie wieder freigelassen.

Aus einem Bericht des Regierungspräsidenten Ober- und Mittelfranken vom 7.8.1940:

„ ... Ende des vergangenen Monats wurden im Judenfriedhof in Zeckendorf, LK Bamberg, 35 Grabsteine durch Umwerfen beschädigt. der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 4 - 500 RM. Die eingeleiteten Ermittlungen haben ergeben, daß es sich bei den Tätern um vier noch im jugendlichen Alter stehende Burschen handelt, die ihr Vorgehen mit ‘Abneigung gegen die jüdische Rasse’ begründeten. ...”

In den Kriegsjahren wurde das Synagogengebäude dem Erdboden gleichgemacht.

Die letzten 17 in Zeckendorf lebenden Juden wurden im Frühjahr 1942 verschleppt und ins Vernichtungslager Izbica (bei Lublin) deportiert und dort ermordet.

Nach Angaben der Gedenkstätte Yad Vashem/Jerusalem und des "Gedenkbuches - Opfer der Verfolgung der Juden ..." wurden 34 aus Zeckendorf stammende bzw. längere Zeit hier ansässig gewesene jüdische Bewohner Opfer der "Endlösung" (namentliche Nennung der betroffenen Personen siehe: alemannia-judaica.de/zeckendorf_synagoge.htm).

Gegen acht der am Novemberpogrom in Zeckendorf Beteiligten fand im 1948 ein Prozess vor dem Landgericht Bamberg statt; sieben Angeklagte wurden zu Freiheitsstrafen von zwei Wochen bis zu einem Jahr verurteilt, einer wurde freigesprochen.

Von 1946 – 1948 lebten in Zeckendorf ca. 80 jüdische DPs/polnische Flüchtlinge, die im Kibbuz „Njer Chaim“ („Licht des Lebens“) sich auf ihre Auswanderung nach Palästina/Israel vorbereiteten. Auf einer Art „Lehrgut“ wurden ihnen Grundkenntnisse über Ackerbau und Viehzucht vermittelt, mit deren Hilfe sie einen Neuanfang in der neuen Heimat beginnen konnten. Der Kibbuz „Njer Chaim“ existierte bis September 1948; die Mehrzahl der Bewohner war nach Israel ausgewandert.

Zur Erinnerung an die jüdischen Einwohner der Kommune Scheßlitz wurde 1991 zwischen den beiden Ortsteilen Zeckendorf und Demmelsdorf ein Mahnmal erstellt (Aufn. A.Hager; Bayreuth) auf mehreren Inschriftentafeln sind die Namen der 44 jüdischen NS-Opfer genannt. Der große jüdische Friedhof mit seinen fast 600 erhalten gebliebenen Grabsteinen erinnert heute noch an die einstigen israelitischen Gemeinden in der Region.

Zur Erinnerung an die jüdischen Einwohner der Kommune Scheßlitz wurde 1991 zwischen den beiden Ortsteilen Zeckendorf und Demmelsdorf ein Mahnmal erstellt (Aufn. A.Hager; Bayreuth) auf mehreren Inschriftentafeln sind die Namen der 44 jüdischen NS-Opfer genannt. Der große jüdische Friedhof mit seinen fast 600 erhalten gebliebenen Grabsteinen erinnert heute noch an die einstigen israelitischen Gemeinden in der Region.

Teilansichten des jüdischen Friedhofs in Zeckendorf (Aufn. GFreihalter, 2010, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Anm.: Mitte der 1990er Jahre arbeitete der Bildhauer und Restaurator Herbert Böllner im Auftrag des Landesverbandes der israelitischen Gemeinden Bayerns an ca. 300 zu konservierenden Grabsteinen auf dem Friedhof in Zeckendorf. In seiner Dokumentation sind neben dem Foto, das Sterbedatum der Verstorbenen und die deutsche Grabsteininschrift aufgeführt. Ein Exemplar der Dokumentation ist im Besitz der Stadt Scheßlitz.

Vermutlich lebten bereits im ausgehenden Mittelalter vereinzelt Juden in Scheßlitz: so sind um 1400 drei jüdische Familien und im Laufe des 15.Jahrhundert weitere genannt. Gegen Ende des 17.Jahrhunderts sollen sich wiederum einige Juden in der kleinen Stadt niedergelassen haben; doch stets blieb ihre Zahl so gering, dass sie keinen Minjan bilden konnten.

Die wenigen jüdischen Familien in der Stadt – um 1900 erreichte die israelitische Gemeinschaft kaum 40 Personen - suchten die Synagogen von Demmelsdorf und Zeckendorf auf. Verstorbene wurden ebenfalls auf den Friedhöfen der beiden genannten Gemeinden beerdigt.

Juden in Scheßlitz:

--- um 1900 .................... 37 Juden,

--- 1910 ....................... 33 " ,

--- 1925 ....................... 31 “ ,

--- 1933 ....................... 30 “ ,

--- 1937 ....................... 25 “ ,

--- 1942 (März) ................ 13 “ ,

(April) ............... keine.

Angaben aus: B.Z. Ophir/Falk Wiesemann, Die jüdischen Gemeinden in Bayern 1918 - 1945, S. 148

Während des Novemberpogroms von 1938 wurden die wenigen jüdischen Männer der Stadt festgenommen und fünf von ihnen ins KZ Dachau überstellt. Nach 1938 konnte die Mehrzahl der jüdischen Bewohner noch rechtzeitig emigrieren; die letzten 13 in Scheßlitz verbliebenen Juden wurden im März 1942 nach Bamberg gebracht, von hier aus nach Izbica bzw. nach Theresienstadt deportiert.

In Scheßlitz errichteten 1946 polnische Shoa-Überlebende in einem Anwesen – es war früher im Besitz der jüdischen Familie Landenberg gewesen - den „Kibbuz Talba“. In dieser Einrichtung erhielten bis zu 100 Personen landwirtschaftliche Grundkenntnisse, die ihnen ein Leben in Palästina/Israel ermöglichen sollten. Im Frühjahr 1948 wurde der Kibbuz in Scheßlitz geschlossen.

An mehreren Standorten im Stadtgebiet von Scheßlitz wurden 2024 mehr als 30 sog. Stolpersteine“ verlegt, die an Angehörige jüdischer Familien erinnern, die Opfer der NS-Verfolgung geworden sind; weitere Steine werden künftig folgen.

In Burgellern – heute ein Ortsteil von Scheßlitz - haben jüdische Familien wohl schon im späten Mittelalter gelebt. Bis Ende des 17.Jahrhunderts gehörte die kleine israelitische Gemeinschaft zum Rabbinat Zeckendorf und nutzte die dortigen Gemeindeeinrichtungen wie Synagoge und Friedhof. Im Gefolge einer aus Bamberg ausgehenden Verfolgungswelle (1699) wurden die jüdischen Familien aus ihrem Heimatdorf vertrieben; einige fanden in Aufseß, andere in Neustadt/Aisch eine Zuflucht.

Weitere Informationen:

Adolf Eckstein, Zur Geschichte der Juden in Zeckendorf, in: "Die Hohe Warte", No. 22 - 24, Bamberg 1922

Ascher Lehmann, Tagebuch (mit Stammbaum der Familie, verfasst 1845/1850), Gerwisch/b. Magdeburg 1936

Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann, Die jüdischen Gemeinden in Bayern 1918 - 1945. Geschichte und Zerstörung, R.Oldenbourg-Verlag, München/Wien 1979, S. 152/153

Karl-Heinz Mistele, Zeckendorf, in: Klaus Guth (Hrg.), Jüdische Landgemeinden in Oberfranken (1800 - 1942). Ein historisch-topographisches Handbuch, Bayrische Verlagsanstalt Bamberg, Bamberg 1988, S. 343 - 351

Israel Schwierz, Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in Bayern - Eine Dokumentation, Hrg. Bayrische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 1992, S. 240/241

Herbert Böllner, Dokumentation von ca. 300 Grabsteinen des jüdischen Friedhofs Zeckendorf, 1994 (Exemplar im Archiv der Stadt Scheßlitz)

Eva Groiss-Lau, Jüdisches Kulturgut auf dem Land. Synagogen, Realien und Tauchbäder in Oberfranken, Hrg. Klaus Guth, Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 1995

Theodor Harburger, Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern, Band 3: Markt Berolzheim - Zeckendorf, Hrg. Jüdisches Museum Franken - Fürth & Schnaittach, Fürth 1998, S. 796 - 799

Michael Trüger, Der jüdische Friedhof in Zeckendorf, in: "Der Landesverband der Israelitischen Gemeinden in Bayern", 14.Jg., No. 19/1999

Regina Schade, Formen jüdischer Ansiedlung und Bauten in den Gemeinden Zeckendorf und Demmelsdorf, in: Klaus Guth/Eva Groiss-Lau (Hrg.), Jüdisches Leben auf dem Dorf. Annäherung an die verlorene Heimat Franken, Petersberg 1999, S. 35 – 63

Elisabeth Eckel, Der jüdische Friedhof von Zeckendorf-Demmelsdorf, in: Klaus Guth/Eva Groiss-Lau (Hrg.), Jüdisches Leben auf dem Dorf. Annäherung an die verlorene Heimat Franken, Petersberg 1999, S. 65 - 95

Michael Brocke/Christiane E. Müller, Haus des Lebens - Jüdische Friedhöfe in Deutschland, Reclam Verlag, Leipzig 2001, S. 139

Jim G. Tobias, Vorübergehende Heimat im Land der Täter. Jüdische DP-Camps in Franken 1945 – 1949, Nürnberg 2002

A. Hager/H.-Chr. Haas, Zeckendorf, in: Mehr als Steine ... Synagogengedenkband Bayern, Band 1, Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg/Allgäu 2007, S. 221 – 227

Zeckendorf, in: alemannia-judaica.de (Anm. jeweils eine Seite zur jüdischen Gemeindehistorie und zum jüdischen Friedhof)

Zeckendorf – Jüdische Friedhöfe in Bayern, online abrufbar unter: hdbg.de (mit Bilddokumentation)

Scheßlitz – Kibbuz Talba (Hachschara), online abrufbar unter: after-the-shoa.org

Susanne Talabardon, Tora-mi Zeckendorf: jüdische Gelehrsamkeit aus Franken - oder “Jeder findet, was er sucht!“, in: N. Riemer (Hrg.), Jewish lifeworlds and Jewish thought – Festschrift presented to Karl E. Grözinger on the occasion of his 70th birthday, Wiesbaden 2012, S. 67 - 81

Vom Haus der Ewigkeit und dem Licht des Lebens. Nur noch Steine zeugen vom jüdischen Landleben in Franken, in: haGalil.com vom 1.6.2017

Der jüdische Friedhof von Zeckendorf, online abrufbar unter: fraenkische-schweiz.com (Aufnahmen)

Michaela Schmölz-Häberlein (Hrg.), Jüdisches Leben in der Region: Herrschaft, Wirtschaft und Gesellschaft im Süden des Alten Reiches, Ergon-Verlag Baden-Baden 2018, S. 267 – 320 (Jüdisches Leben in fränkischen Landgemeinden) und S. 349 – 360 (Zeckendorfer Rabbiner)

Christine Riedl-Valder - Haus der Bayerischen Geschichte (Bearb.), Zeckendorf – Jüdisches Leben in Bayern, online abrufbar unter: hdbg.eu/juedisches_leben/gemeinde/zeckendorf

Joachim Hahn - Haus der Bayerischen Geschichte (Bearb.), Schesslitz – Jüdisches Leben in Bayern, online abrufbar unter: hdbg.eu/juedisches_leben/gemeinde/schesslitz

Sebastian Quenzer (Red.), Projekt „ZeDeSch“: Sichtbarkeit für die frühere jüdische Bevölkerung,, in: "Webecho Bamberg – Nachrichten aus Bamberg und der Region“ vom 20.2.2024

N.N. (Red.), Schesslitz. 32 Steine an 11 Orten: Stolpersteinverlegung mit Gedenkfeier erinnert an jüdische Familien, in: inFranken.de vom 10.10.2024

Sebastian Quenzer (Red.), Projekt „ZeDeSch“ endet mit Verlegung von Stolpersteinen, in: „Webecho Bamberg – Nachrichten aus Bamberg und der Region“ vom 12.10.2024

N.N. (Red.), „Von Generation zu Generation“ – 32 Stolpersteine erinnern an jüdisches Leben in Scheßlitz, in: inFranken.de vom 23.10.2024